Giudici deresponsabilizzati: errori giudiziari assicurati

Giudici deresponsabilizzati: errori giudiziari assicurati

Partiamo dai numeri: dal 1992 ad oggi, circa 30133 persone hanno ottenuto la riparazione per ingiusta detenzione, moltissime non l’hanno ottenuta (solo il 23% delle istanze viene accolta) e molte altre non l’hanno neanche richiesta. Questi sono numeri che fanno riflettere, così come deve far riflettere la somma che lo Stato italiano ha speso dal 1992 ad oggi per il risarcimento in caso di ingiusta detenzione: oltre 894 milioni di euro.

L’istituto della riparazione per ingiusta detenzione trova il suo fondamento costituzionale nei princìpi di inviolabilità della libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva (articolo 27 della Costituzione), oltre che nella previsione dell’articolo 24 della Costituzione, che – al quarto comma – attribuisce al legislatore il compito di determinare “le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

Inoltre, l’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fir- mata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della stessa Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi princìpi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, agli articoli 314 e 315 prevede uno specifico procedimento per “compensare”, in chiave solidaristica (articolo 2 della Costituzione), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell’indebita restrizione della libertà personale patisce, ovvero la riparazione per l’ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare.

All’origine di questo fenomeno gravemente e colpevolmente sottovalutato c’è soprattutto una custodia cautelare applicata anche per lunghi periodi, spesso con eccessiva leggerezza e con scarso senso di responsabilità, salvo poi risolversi il processo in un’assoluzione o in un proscioglimento. Come dimostrano le statistiche diramate dallo stesso Ministero della Giustizia che ogni anno invia al Parlamento una relazione.

Nell’ultima relazione relativa all’anno 2021 si evince che la situazione dell’uso del potere cautelare si tramuta, spesso, in abuso da parte della magistratura.

Il primo dato che balza agli occhi è che solo il 70% degli uffici giudiziari interpellati (sezioni GIP-GUP e sezioni dibattimentali dei tribunali) hanno inviato i dati necessari per la relazione, pur trattandosi non di una graziosa concessione ma di un adempimento dovuto.

Desta ulteriore sconcerto che la percentuale delle risposte sia pressoché in costante calo nell’ultimo quadriennio (84% nel 2018, 86% nel 2019, 76% nel 2020 e 70% nel 2021).

Tutto ciò appare grave, e sinonimo nel migliore dei casi di una disorganizzazione preoccupante, che 3 uffici giudiziari su 10 non possano o non vogliano comunicare al ministero dati così importanti.

Scorrendo i numeri si evince che nel 2021 sono state emesse 81.102 misure cautelari personali.

Erano state 82.199 nel 2020, 94.197 nel 2019 e 95.798 nel 2018.

C’è un calo evidente ma due fattori importanti inducono a considerarlo meno significativo di quanto sembrerebbe suggerire il puro dato numerico.

Il primo, rilevato anche nella relazione, è l’incidenza della pandemia che, facendo diminuire drasticamente la circolazione degli individui, ha ridotto le occasioni di reato.

Il secondo è che nel biennio 2018/2019 i dati sulle misure cautelari sono stati forniti da una percentuale di uffici giudiziari ben più alta di quella del biennio successivo sicché è dato presumere che, se le due percentuali fossero state uguali o simili, la diminuzione delle misure sarebbe stata meno marcata di quanto risulta.

È quindi sensato affermare che la flessione del ricorso al potere cautelare appare dovuta più a fattori contingenti (pandemia e incompletezza dei dati disponibili) più che a maggiore cautela di PM e giudici.

La tipologia delle misure applicate lascia intendere che il carcere e gli arresti domiciliari sono le più gettonate.

Gli arresti domiciliari (con o senza “braccialetto) e la custodia in carcere o in luogo di cura rappresentano il 56,2% delle misure totali e la custodia in carcere (29,7%) è di gran lunga la misura più applicata, seguita a distanza dagli arresti domiciliari nelle due forme (25,7%), dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (15,8%) e dal divieto di avvicinamento (10,4%).

Il ricorso alle due misure più afflittive pesava per il 57,6% nel 2020, per il 58,6% nel 2019 e per il 58,9% nel 2018.

C’è quindi una modesta diminuzione ma un fatto continua ad essere innegabile: il carcere e gli arresti domiciliari, cui si dovrebbe fare ricorso solo quando ogni altra misura è inadeguata, rimangono le destinazioni più probabili per i destinatari delle iniziative cautelari.

Il dato più significativo è che nel 20% dei casi la misura cautelare non doveva e non poteva essere applicata.

È bene chiarire preliminarmente che quanto si afferma è certificato dai dati della relazione che prende in considerazione soltanto i procedimenti penali conclusi (con sentenza sia definitiva che non definitiva) nello stesso anno di emissione della misura (i cosiddetti procedimenti “cautelati”).

Il campione complessivo è costituito da 32.805 casi.

Interessa rilevare, per i fini propri di questa riflessione, che il 5,4% dei procedimenti in questione si è concluso con assoluzione non definitiva, l’1,5% con assoluzione definitiva e il 2% con sentenze di proscioglimento a vario titolo. La percentuale complessiva di questi ammonta all’8,9% (era il 9,1% nel 2020, il 10% nel 2019 e il 10,2% nel 2018).

C’è poi un secondo insieme ed è quello costituito dai procedimenti conclusi con condanna (definitiva e non definitiva) a pena sospesa. Nel 2021 il loro totale è stato del 14,4% (era il 14,5% nel 2020, il 14,8% nel 2019 e il 14,1% nel 2018).

Si può dunque affermare che, relativamente all’anno 2021, nell’8,9% dei casi la sentenza ha escluso la fondatezza dell’accusa o ha comunque riconosciuto la presenza di una causa estintiva) e nel 14,4% dei casi le caratteristiche del fatto- reato e della personalità dell’autore hanno consentito una prognosi favorevole tale da escludere la commissione futura di nuovi reati.

È chiaro che questa seconda tipologia di esiti ha bisogno talvolta della pienezza del giudizio perché ne emergano i presupposti ma il buon senso suggerisce che il più delle volte il quadro è completo già al momento della domanda di misura cautelare. Il che è come dire che in un numero rilevante di procedimenti conclusi con condanna a pena sospesa ben si sarebbe potuto fare a meno di qualsiasi misura, tanto più tenendo conto del disposto dell’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale “non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena”.

Non è quindi azzardato affermare che, complessivamente ed alla luce dei fatti, in 2 casi su 10 il potere cautelare è stato esercitato in contesti che avrebbero suggerito ben maggiore prudenza valutativa di quella dimostrata.

Questi numeri sono vite sconvolte dove la maggior parte di queste persone viene arrestata in piena notte, condotta in carcere senza troppe spiegazioni, proiettata in prima pagina o sui titoli dei giornali, per poi vedersi dichiarare “ingiusta” la privazione della libertà.

La riparazione per ingiusta detenzione non basta, non può bastare. Prima che la vicenda processuale sia conclusa, dopo diversi anni, la vittima spesso ha perso il lavoro, gli amici, qualche volta perfino la famiglia, sempre la credibilità e la fiducia altrui.

Quale somma potrebbe mai risarcire un’esperienza capace di incidere così pesantemente nella mente e nel corpo, fino a causare conseguenze difficilmente eliminabili ? Chi è stato in carcere da innocente racconta di essere stato soggetto a crisi di panico, notti insonni e difficoltà relazionali anche a distanza di anni.

Una riflessione appare necessaria: di fronte a tali situazioni che colpiscono le famiglie, l’attività lavorativa, la credibilità di soggetti che entrano nel sistema carcerario o la cui libertà personale viene ingiustamente limitata, può essere ammissibile che a pagare per gli errori del magistrato, in sede di valutazione dei presupposti per l’applicazione delle misure detentive, sia sempre e soltanto lo Stato (cioè, in ultima analisi, i cittadini stessi) ?

Se lo Stato riconosce che c’è stata un’ingiustizia, è corretto che affronti e valuti che cosa non ha funzionato: se qualcuno ha sbagliato, se l’errore è stato inevitabile, se c’è stata negligenza o superficialità, se chi ha sbagliato deve essere chiamato a una valutazione disciplinare.

I magistrati oggi non rispondono degli errori commessi. Troppo spesso, infatti, accade che le ragioni che hanno determinato errori, anche gravi, non siano rilevate, come occorrerebbe, sul piano disciplinare o restino prive di conseguenze in sede di decisione sugli avanzamenti di carriera.

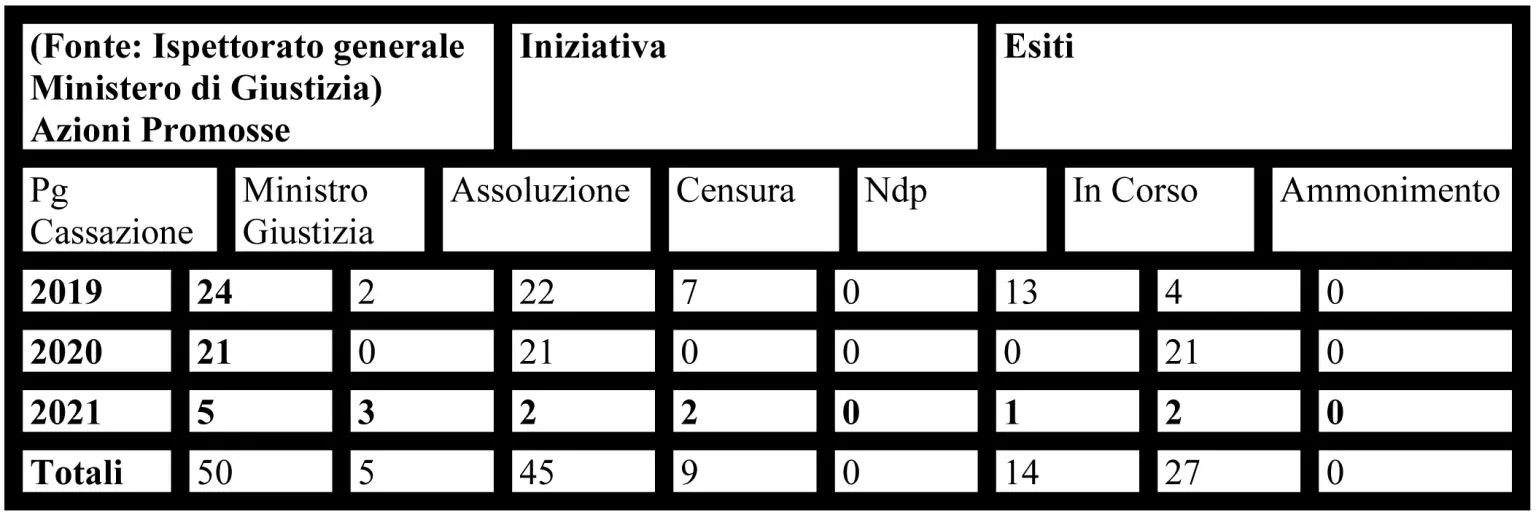

L’affermazione trova eloquente riscontro nello schema n. 5 della relazione che, come si suol dire, si commenta da solo.

In sintesi: l’abuso del potere cautelare non ha praticamente colpevoli.

Il tema sotteso a questa riflessione è la necessità di abbandonare la cultura della comoda deresponsabilizzazione a favore di un più diretto e penetrante controllo sull’operato del magistrato, che – non va dimenticato – in questa materia applica misure che incidono sui più importanti diritti costituzionali delle persone.

La situazione attuale prevede che il magistrato può essere punito disciplinarmente per l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non consentiti dalla legge ma solo se siano frutto di negligenza grave e inescusabile.

In tutti questi casi il legislatore priva di rilievo disciplinare l’episodicità del comportamento o lo rende punibile solo se connotato da gravità o da negligenza del grado più elevato o da intenzionalità o, finanche, solo se abbia leso diritti personali o patrimoniali (talvolta richiedendo aggiuntivamente la finalizzazione indebita della lesione).

Lo stesso legislatore si premura in un caso di introdurre una presunzione di non gravità, ancorandola a periodi temporali.

Introduce infine una clausola generale di salvezza (articolo 3-bis) che esonera da responsabilità disciplinare i magistrati in tutti i casi in cui i fatti loro potenzialmente addebitabili siano di scarsa rilevanza.

Riporto un esempio di decisione della sezione disciplinare del CSM dove è stata applicata la clausola generale di salvezza: “Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del GUP che all’atto di definizione del procedimento abbia omesso di disporre la scarcerazione di un imputato per decorrenza del termine allorquando: l’episodio si colloca quale evento del tutto isolato nell’arco di una carriera connotata da grande laboriosità ed impegno; non è derivato dal fatto alcun clamore mediatico; il fatto è emerso occasionalmente a seguito di ispezione ordinaria; l’imputato non ha sollevato alcun reclamo in ordine all’avvenuta scadenza del termine trattandosi di un fatto di scarsa rilevanza (sentenza n. 124/2019)”.

Per una disamina accurata ed approfondita della Responsabilità disciplinare dei magistrati consultate lo scritto del dott. Vincenzo Giuseppe Giglio

Non è azzardato allora intravedere nell’ordinamento disciplinare dei magistrati aspetti protezionistici di non trascurabile ampiezza, soprattutto se confrontati con la disciplina che regola la stragrande maggioranza degli altri dipendenti pubblici.

Ad esempio, il vigente codice disciplinare per i dirigenti pubblici sanziona la loro inosservanza degli obblighi previsti in materia prevenzionistica anche se non ne sia derivato alcun danno o disservizio per l’amministrazione e gli utenti, assoggetta a sanzione le condotte non corrette nei confronti di terzi e gli alterchi nel luogo di lavoro senza alcun distinguo per abitualità o gravità e lo stesso prevede per l’inosservanza di direttive, provvedimenti e disposizioni di servizio.

Ed ancora “la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate” sono considerati solo come parametri per modulare adeguatamente le sanzioni, non certo per escludere il rilievo disciplinare.

È una differenza stridente che abitualmente si tende a giustificare sulla base del particolare statuto che è necessario assicurare ai magistrati allo scopo di tutelarne l’indipendenza ma non si comprende davvero come l’esonero da responsabilità nei casi sopra descritti sia, anche solo lontanamente, connesso a quel valore.

In questi giorni è stato presentato alla Camera un progetto di legge che prevede di introdurre sulla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, tra gli illeciti disciplinari il fatto di aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all’adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.

Il tutto per sfatare l’aforisma di Borges: "Per aver paura dei magistrati non bisogna essere necessariamente colpevoli".