La decorazione della Certosa di San Martino tra fede, arte e controversie. Il caso di Giovanni Lanfranco

La decorazione della Certosa di San Martino tra fede, arte e controversie. Il caso di Giovanni Lanfranco

Sulla sommità della collina del Vomero, accanto a castel Sant’Elmo, si erge la certosa di San Martino, che nel corso del XVII secolo fu sede di uno dei più importanti cantieri della Napoli barocca. Il rinnovamento riguardò l’intero complesso e modificò radicalmente l’originario aspetto gotico. Alla decorazione pittorica parteciparono i più importanti maestri attivi a Napoli in quegli anni, tra cui Giovanni Lanfranco.

Questi si trasferì a Napoli nel 1634, chiamato dai Gesuiti. Qui, poté godere del favore del viceré conte di Monterrey, conosciuto a Roma sotto il pontificato di Urbano VIII. Tuttavia, la protezione di questi e di altri facoltosi e potenti committenti laici e religiosi non fu sufficiente a evitargli contestazioni sulle opere eseguite per la chiesa della certosa di San Martino.

Il 3 aprile 1637, negli anni in cui a guidare il cantiere era l’architetto lombardo Cosimo Fanzago, il pittore emiliano stipulò una convenzione con il procuratore del monastero, padre Isidoro de Alegria. Il contratto stabiliva in modo dettagliato quali erano le superfici affidate al pittore e quali storie vi dovevano essere raffigurate. Quindi, Lanfranco si obbligò a dipingere ad affresco la volta della navata con l’Ascensione di Gesù Cristo, le pareti tra i finestroni con i dodici apostoli, diversi angeli e beati dell’ordine certosino (fig.1) e il catino absidale con la Crocefissione.

Del progetto il pittore presentò tre disegni, approvati dal committente e ai quali avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente. Lanfranco si impegnò anche a dipingere personalmente l’intera opera in diciotto mesi per il prezzo complessivo di ducati 7500, di cui 300 riscossi come caparra attraverso il Banco dello Spirito Santo, mentre i restanti 7200 ducati li avrebbe ricevuti in questo modo: 150 ducati al mese e il resto della cifra a compimento del lavoro. Dieci mesi dopo, però, si avvertì la necessità di presentarsi nuovamente dal notaio per rinnovare i patti. Il secondo contratto, stipulato il 9 febbraio 1638, ribadiva quanto stabilito l’anno precedente, ordinando di apportare modifiche a quanto già realizzato. Padre Isidoro, infatti, fece mettere per iscritto che Lanfranco non si era attenuto del tutto ai disegni precedentemente approvati, aggiungendo “più pittura nell’Angeli et nel tondo di mezzo”, e pertanto lo obbligava a “rifare et ritoccare” le parti indicate dal priore Giovanni Battista Pisante. Nonostante l’inconveniente, però, gli venne commissionata anche una pala a olio per la cappella di Sant’Ugo (la prima a destra, entrando nella chiesa), stabilendo che la composizione avrebbe dovuto raffigurare i santi Ugo e Antelmo con in alto la Madonna con il Bambino e qualche puttino. Per le modifiche e per il nuovo incarico si pattuirono ulteriori mille ducati, che gli sarebbero stati conferiti alla conclusione del quadro. Quando Lanfranco mostrò l’opera finita, Pisante non la approvò; anzi, questa volta, le divergenze sull’esecuzione e sul pagamento dei lavori realizzati condussero a un litigio che ebbe ampia risonanza anche al di fuori delle mura del monastero, tanto da venire riportato nelle biografie coeve e nella letteratura periegetica napoletana.

Confrontando i disegni degli affreschi, approvati e siglati dal notaio, dal procuratore e dal pittore (proprio a sancire la rigidità del progetto iconografico) con le opere realizzate da Lanfranco, è possibile osservare i cambiamenti e le aggiunte che l’artista eseguì in corso d’opera.

Nel tondo con gli angeli, ad esempio, ci sono effettivamente molte più figure di quelle concordate, così come nei vicini pennacchi. Queste aggiunte, che danno maggiore profondità spaziale alla composizione, anziché essere apprezzate, furono contestate dal committente. La licenza, che il maestro osò prendersi rispetto ai disegni, è ancora più evidente nella scena con l’episodio della Navicella di Pietro, dove l’impianto scenico appare completamente ribaltato: la figura di Cristo passa in primo piano, volgendo le spalle ai fedeli (anche il paesaggio subisce modifiche). Tuttavia, a infiammare l’animo del priore fu la realizzazione della pala d’altare (fig. 2).

Se dai documenti è possibile seguire il difficile rapporto tra il committente e l’artista nei suoi aspetti giuridici, le fonti letterarie ci restituiscono, invece, il lato più umano nei rapporti di potere fra le parti. L’artista e letterato Giovanni Battista Passeri raccontò così il diverbio nella biografia del pittore: “[l’abate; sic!] diede ad intendere di non incontrarvi il suo gusto. Sdegnatosi di questa risposta detta con qualche disprezzo il Lanfranco gli disse: l’ho fatto per lei, ed ella il prenderà in che stato si sia, e l’abate [sic] soggiunse bruttamente: non mi piace, e non lo prenderò mai, e non lo voglio assolutamente”.

Difficile comprendere tale disprezzo verso un’opera che già nella letteratura artistica del XVII e del XVIII secolo aveva incontrato quasi esclusivamente giudizi positivi. Forse la risposta è davvero da cercare – come emergerebbe dalla corrispondenza del pittore con monsignor Carli – nell’incrinarsi dei rapporti tra Fanzago e Lanfranco. Quest’ultimo, infatti, metteva in relazione le ostilità dei monaci nei suoi confronti con la decisione di dare sua figlia Flavia in sposa allo scultore Giuliano Finelli, anziché al figlio dell’‘architetto dei monaci’.

La discussione proseguì nelle sedi ufficiali. Infatti, entrambe le parti, ferme sulle proprie posizioni, portarono le loro istanze davanti al Sacro Regio Consiglio, suprema magistratura giudiziaria del Viceregno, e alla Nunziatura apostolica, organo di rappresentanza della Santa Sede in uno stato estero. I Certosini accusavano Lanfranco di non essersi attenuto alle indicazioni ma di aver dipinto secondo il proprio capriccio. Per questo motivo, i primi chiedevano l’annullamento del contratto e la restituzione del denaro già versato; il secondo, a sua volta, fiero e consapevole della qualità del suo operato, reclamava l’intera somma stabilita, compreso un premio in denaro precedentemente promessogli a conclusione dell’opera. Sulla questione fu chiamato a pronunciarsi anche papa Urbano VIII, che, però, si rimise al parere della diocesi napoletana, già espressasi a favore dell’artista attraverso il nunzio apostolico.

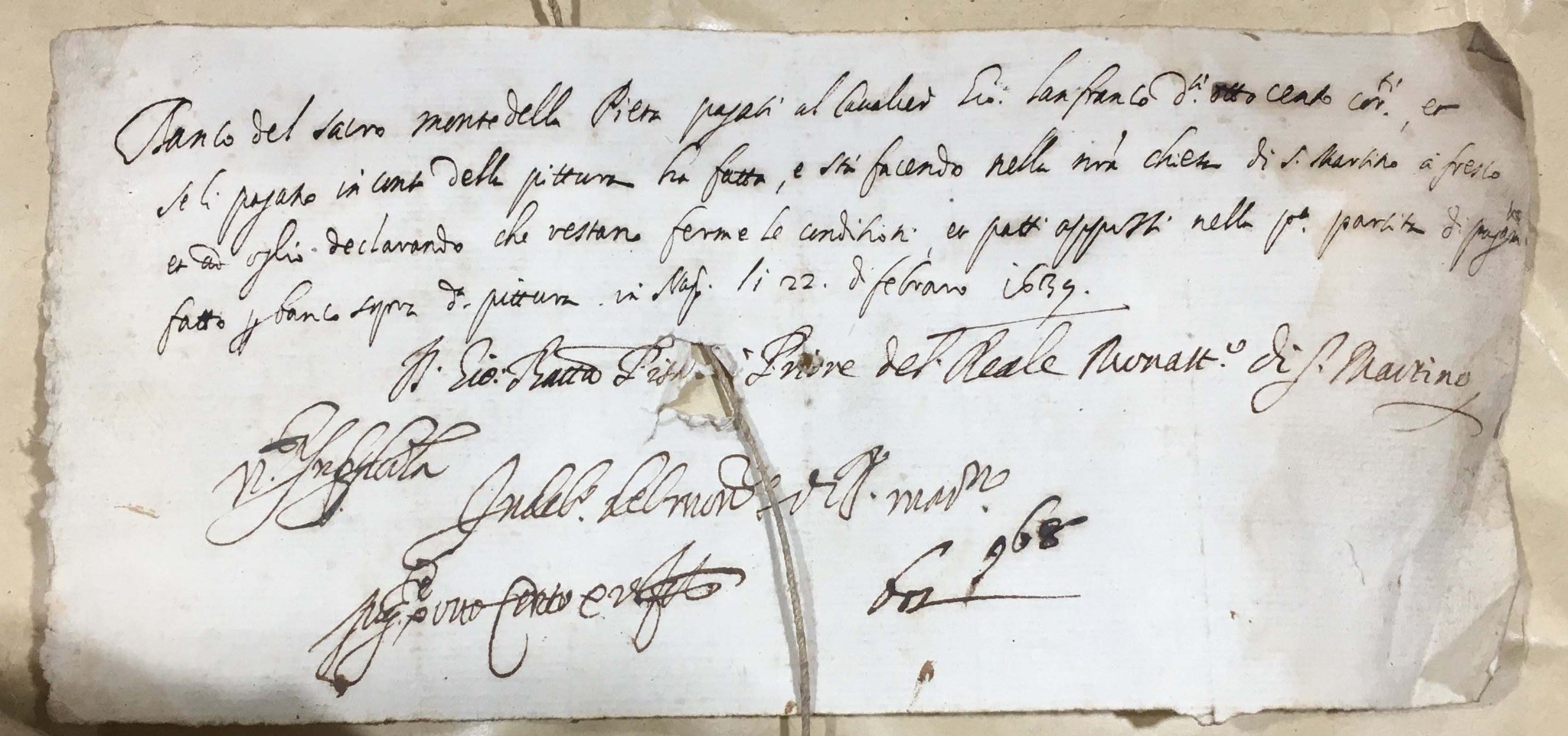

Nei documenti bancari, è possibile seguire la vicenda anche dal punto di vista economico. Innanzitutto, emerge che la clausola che fissava un versamento mensile di 150 ducati non venne rispettata e che Lanfranco, solo grazie a qualche influente sollecitazione, riuscì a ottenere le somme arretrate. Infatti, le polizze di pagamento note sono cumulative: l’11 luglio 1638 ottenne 500 ducati; il 22 febbraio 1639 percepì 800 ducati “in conto della pittura ha fatto et sta facendo nella nostra chiesa di S. Martino a fresco et a olio”; il 24 ottobre ulteriori 100 ducati. Quest’ultimo documento è particolarmente interessante poiché, oltre a riportare la cifra ricevuta fino a quel momento, pari a 8220 ducati, contiene una dichiarazione di rinuncia alle controversie e la volontà reciproca di attenersi al contratto (fig. 3).

Infine, all’inizio del nuovo anno, Lanfranco ritirò altro denaro, a saldo delle opere eseguite, riscuotendo, quindi, l’intera cifra pattuita nei citati contratti.

La questione potrebbe sembrare risolta, invece la documentazione tace su ciò che accadde immediatamente dopo e sulla motivazione che spinse il pittore a portare via definitivamente la pala d’altare e a collocarla nella sua cappella nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, dove ancora si trovava nel 1692, quando venne descritta dal canonico Carlo Celano.