Tre per Dieci. Storia minima dell’ultima sentenza di condanna a morte irrogata in Italia

Un antefatto necessario

Tra le migliaia di documenti conservati presso gli Archivi di Stato italiani, vi sono le carte prodotte dagli organi giudiziari: come poche altre esse permettono di indagare avvenimenti contemporanei ancora vivi nella memoria di chi non è più giovanissimo e di far luce su aspetti che difficilmente emergono da documenti non ancora considerati idonei a “fare storia”.

Se, come insegna Marc Bloch, fare storia non significa studiare il passato ma studiare il divenire umano, non possiamo che cogliere l’opportunità offerta dai documenti giudiziari per riflettere sul clima che si respirava in Italia nei giorni successivi alla fine della seconda guerra mondiale: benché la pena di morte fosse stata abolita nel Regno d’Italia nel 1889 (rimase nel codice penale militare), nel 1926 Benito Mussolini ne reintrodusse l’uso per i civili; caduto il regime, il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944 n. 224, a firma di Umberto II, abolì nuovamente la pena capitale per tutti i reati commessi nei territori controllati dal governo legittimo del Regno, eccezion fatta per quelli di stampo fascista e per coloro che si erano resi colpevoli di collaborazionismo. I danni economici e sociali prodotti dalla guerra avevano generato condizioni tali da indurre Umberto II a firmare un nuovo d.l.l. in cui la pena di morte fu reintrodotta, come misura temporanea ed eccezionale, per punire reati gravi: si trattava del d.l.l. 10 maggio 1945, n. 234. Ed è lui, a tutti gli effetti, il protagonista della nostra storia.

Presso l’Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, nel fondo Corte d’Assise di Torino, è conservata la sentenza 5 luglio 1946, nelle cui 36 pagine sono raccontati i fatti ricostruiti attraverso i racconti dei tre imputati del massacro che molto sconvolse l’opinione pubblica: la strage di Villarbasse, passata alla storia, oltre che come uno dei crimini più orrendi del secondo dopoguerra, anche come momento simbolo nella storia del diritto italiano, poiché fu l’ultimo reato per il quale venne irrogata la pena di morte. Non si trattò in realtà dell’ultima esecuzione, poiché il giorno successivo alla fucilazione dei tre colpevoli della strage vennero giustiziati tre collaborazionisti.

Quando fu eseguita la condanna a morte di D’Ignoti, La Barbera e Puleo, l’Assemblea Costituente aveva già deciso che la pena di morte sarebbe stata abrogata, ma l’allora presidente della Repubblica Enrico De Nicola decise di non graziare i tre uomini per l’efferatezza del loro crimine.

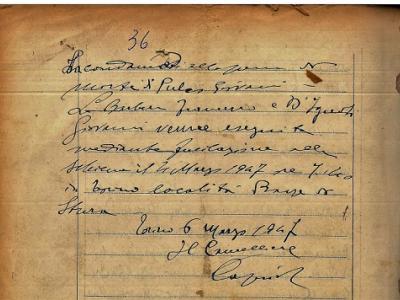

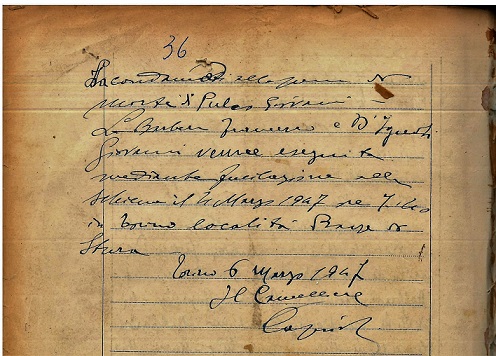

“La condanna della pena di morte di Puleo Giovanni, La Barbera Francesco e D’Ignoti Giovanni venne eseguita mediante la fucilazione nella schiena il 4 marzo 1947 ore 7.40 in Torino località Basse di Stura. Torino, 6 marzo 1947 Il Cancelliere” (Particolare dell’ultima pagina della sentenza con l’annotazione dell’avvenuta esecuzione).

La strage

La sera del 20 novembre 1945 a Villarbasse, a circa 20 km da Torino, quattro uomini fanno irruzione nella cascina Simonetto, di proprietà dell’avvocato Massimo Gianoli, dirigente Agip. Nella casa padronale si sta preparando la cena e nell’alloggio del mezzadro Ferrero si sta festeggiando la nascita di un bambino, nipote del mezzadro; sono presenti in tutto otto persone: l’avvocato Gianoli, le sue domestiche Teresa Delfino, Rosa Martinoli e Fiorina Maffiotto, il fattore Antonio Ferrero con la moglie Anna Varetto, il loro genero Renato Morra ed il nuovo garzone Marcello Gastaldi. In una stanza separata dorme un bambino di tre anni.

I quattro uomini sono Pietro Lala, conosciuto però col nome di Francesco Saporito, Giovanni D’Ignoti, Giovanni Puleo e Francesco La Barbera; il primo uomo, Lala, aveva lavorato alla cascina Simonetto fino a pochi giorni prima come uomo di fatica e sapeva perciò che l’avvocato disponeva di parecchio denaro; aveva dunque maturato nel tempo l’idea di compiere una rapina nella proprietà ed aveva trovato in tre suoi compaesani i complici necessari all’impresa. Per non farsi riconoscere dagli abitanti della cascina scambia la giacca con quella di Puleo e copre il viso con un fazzoletto. Una volta fatta irruzione però Teresa Delfino riconosce Pietro Lala, fatto che segna la sorte di tutti: gli otto vengono legati e portati in cantina; l’avvocato viene condotto per le varie stanze della casa alla ricerca di denaro e preziosi ed infine, riportato nella cantina. Da qui, uno per volta, gli ostaggi vengono prelevati ed uccisi, prima con una bastonata alla testa, poi gettati in una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana coi piedi legati dal fil di ferro al quale è assicurato un blocco di cemento di quelli usati per compattare il fieno nei silos.

Preoccupati per il ritardo delle mogli, giungono alla cascina anche i mariti delle domestiche Rosa e Fiorina, Gregorio Doleatto e Domenico Rosso. Anche per loro il destino è lo stesso.

Dopo aver richiuso la cisterna con il suo coperchio di pietra, i quattro lasciano la cascina: tutti, tranne Giovanni D’Ignoti che resta a Torino, tornano a Mezzojuso, nel palermitano, loro paese d’origine.

Le indagini e il processo

Un rapporto sommario dei Carabinieri di Rivoli informa che la mattina seguente, 21 novembre 1945, la cascina è deserta, vuota, evidentemente saccheggiata.

È rimasto solo il piccolo di tre anni e non c’è traccia di alcuno degli abitanti. Solo dopo otto giorni, il 29 novembre, vengono scoperti i corpi nella cisterna. Dopo qualche “innegabile deviazione” come scritto nella sentenza, un rapporto del 4 gennaio 1946 conduce a Pietro Lala, per qualche mese lavorante presso la cascina;il 18 febbraio 1946 i Carabinieri perquisiscono un'abitazione in Rivoli, ove vengono ritrovati un pastrano marrone macchiato di sangue, delle scarpe pesantemente infangate ed un moncone di tessera annonaria, sul quale si legge il nome “Giovanni” ed il numero d’identificazione.

Il sangue risulta essere umano, il fango sulle scarpe lo stesso della cascina Simonetto e la tessera annonaria intestata a Giovanni D’Ignoti. Questi, rimasto a Torino, viene immediatamente arrestato, confessa il delitto e fa il nome dei complici, arrestati a loro volta in Sicilia. Solo Pietro Lala non verrà arrestato, poiché è stato ucciso poco tempo prima, forse per questioni legate alla mafia. Mentre i tre imputati sono in carcere a Torino, il Giudice Istruttore li rinvia al giudizio della Corte d’Assise di Torino, la quale condanna a morte Puleo, D’Ignoti e La Barbera il 5 luglio 1946; due righe di stilografica nera annotano la conferma della condanna pronunciata dalla Corte di Cassazione il 29 novembre 1946.

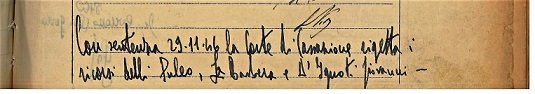

“Con sentenza 29.11.46 la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi delli Puleo, La Barbera e D’Ignoti”

(Particolare della sentenza con l’annotazione del rifiuto della Cassazione di annullare la condanna a morte)

La sentenza

La lettura completa della sentenza permette di intuire il clima nel quale il processo si svolse: i giornali avevano raccontato del massacro senza trascurare i particolari e l’opinione pubblica chiedeva senza mezzi termini una punizione esemplare: l’ergastolo, che pure era previsto dal già ricordato d.l.l. 10 maggio 1945 n. 234, era evidentemente insufficiente a punire le colpe dei tre omicidi.

Alla pagina 8 della sentenza leggiamo:

“Or se il delitto di rapina dagli imputati commesso è quello preveduto nell’art. 1 del dll 10 maggio 1945 n. 234, esso raggiunge, in una maniera insorpassabile, i limiti di gravità che consentono, anzi esigono, l’applicazione della pena di morte.”

E ancora, alla stessa pagina:

“Basterà all’uopo una sola considerazione: la violenza integratrice della rapina è costituita, nella fattispecie, da ben dieci omicidi, e ne basterebbe uno solo a rendere applicabile la pena dell’ergastolo, anche se non concorresseo gli elementi idonei a configurare l’ipotesi criminosa del citato art. 1 del Dll 10 maggio 1945, che il legislatore dovè affrettarsi ad emettere per il preoccupante fiorire di una forma di delinquenza, di cui quello oggi sottoposto all’esame della Corte rappresenta nelle cronache criminali di questo travagliato dopoguerra la massima espressione.”

Dopo il racconto, conciso ma molto duro, dei dieci omicidi, non c’è più spazio per il dubbio. Alla pagina 15 si afferma quanto la Corte ha stabilito:

“La pena, si è già detto, è quella di morte, a degradare dalla quale si sono invocate, in ultimo, le circostanze attenuanti generiche. Reputa la Corte di doverle negare.

Il delitto ha raggiunto il grado della più intensa criminalità: gli autori di esso hanno dimostrato la più preoccupante pericolosità sociale. Non hanno esitato, per poche decine di migliaia di lire, a sacrificare dieci esistenze umane, freddamente, metodicamente, scientificamente. In tre lunghe ore, quante è durata la tragica vicenda, non hanno avuto un attimo di pentimento di sorta. Dopo il delitto, ancora le mani lorde di sangue innocente, hanno consumato, lungo la strada del ritorno, i salami depredati nell’ultima rapina, dimostrazione d’insensibilità paurosamente rivelatrice d’indole costituzionalmente criminale. Non vi è posto per l’applicazione dell’art. 62 bis c.p.”

Ed infine, alle pagine 33 e 34:

“Per questi motivi la corte dichiara […] essi Puleo Giovanni, La Barbera Francesco e D’Ignoti Giovanni del delitto di cui al capo 3° - rapina continuata aggravata in relazione all’articolo 1° dll 10 maggio 1946 n. 234 – in esso ascritti i reati di violazione di domicilio e di sequestro di persona (capi 1° e 2°), nonché dell’altro delitto di omicidio continuato aggravato dal fine, esclusa l’altra aggravante delle sevizie e della crudeltà, e respinta la istanza di perizia psichiatrica del La Barbera.[…] Si condanna alla pena di morte mediante fucilazione […].

Torino 5 luglio 1946”

Alla luce dei fatti, l’estrema violenza del delitto ed il sentimento d’orrore da esso suscitato, spinsero la Corte alla condanna più dura, probabilmente anche per dare una risposta alle istanze di ordine e sicurezza che giungevano da ogni parte del Paese. Sarebbe stato forse inaccettabile condannare all’ergastolo i tre colpevoli della strage in un momento in cui gli italiani cercavano, dopo anni di guerra e patimenti di ogni genere, di tornare ad una calma normalità, ove ciascuno potesse dormire sereno nel proprio letto senza temere di venire ucciso per pochi soldi, un paio di orecchini, qualche salame.