La chiave del ciambellano

La chiave del ciambellano

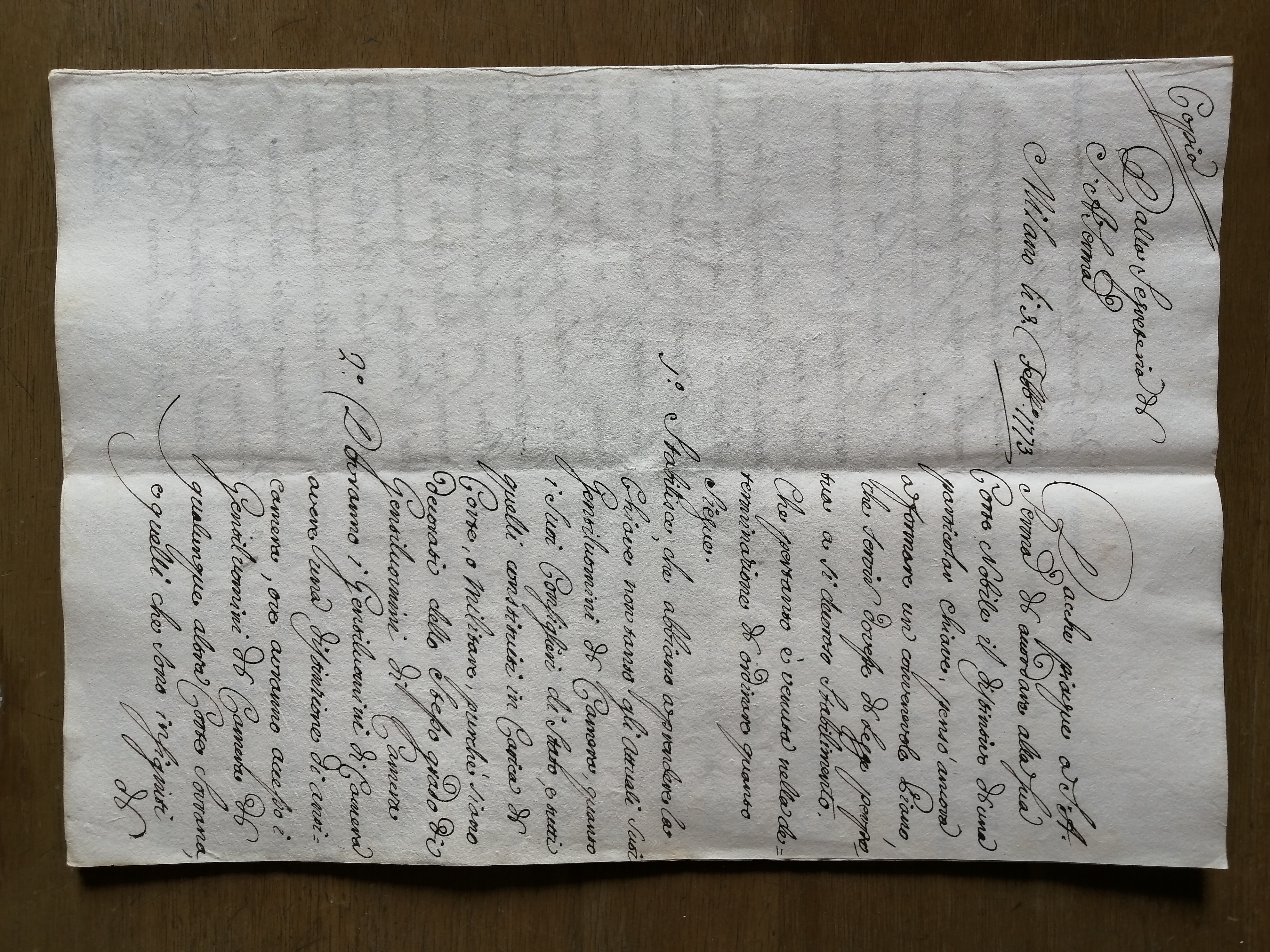

Era il 5 dicembre 1772 quando il marchese Bagnesi, a capo della segreteria del duca di Modena Francesco III, scriveva da Varese: «Sua Altezza Serenissima, essendosi degnata di accordare il distintivo di una particolare sua chiave alla sua Corte Nobile, ordina che si notifichi al suo Camerier Maggiore Signor Marchese Andrea Cortese, affinché con la maggiore possibile sollecitudine rassegni all’Altezza Serenissima un piano dettagliato per eseguire una tale determinazione (...)». Malgrado il tono sia quello di una istituzione ex novo, una distinzione a forma di chiave (in realtà due: dorata e non dorata) era già esistita alla corte estense. In una carta del 1612, infatti, vi è un elenco di «chiavi doratte che si sono dispensate a (...) gentiluomini della Camera del Signor Duca». In essa, la notazione più risalente è del 1 marzo 1598. Siamo ai tempi di Cesare d’Este, appena un mese dopo il suo ingresso a Modena, nuova capitale in seguito alla devoluzione di Ferrara. Il conferimento di questi segni del potere può essere interpretato in due modi tra loro non confliggenti. Da un lato vi si scorge il tentativo di creare buoni rapporti con la nobiltà delle due, fino ad allora, città minori e periferiche dello Stato (Modena e Reggio), dall’altro la volontà politica di riaffermare il proprio rango, di reagire all’umiliazione patita con la cessione di Ferrara. Il fatto che Francesco III promulghi il suo regolamento senza citare questa decorazione precedente, fa intuire che essa non venne più conferita dopo la morte di Cesare.

La carica di ciambellano (o camerlengo, maggiordomo, cameriere…) era presente in tutte le corti d’Europa, con il significato di addetto (in senso lato) alla camera del sovrano, da cui derivava la decorazione a forma di chiave, generalmente abbinata a fiocchi e nappe e portata in vita, bene in vista sotto alla cintura. Occorre precisare che il servizio reso al sovrano era di tipo amministrativo e politico e che chi ricopriva queste cariche era generalmente selezionato tra la nobiltà più antica.

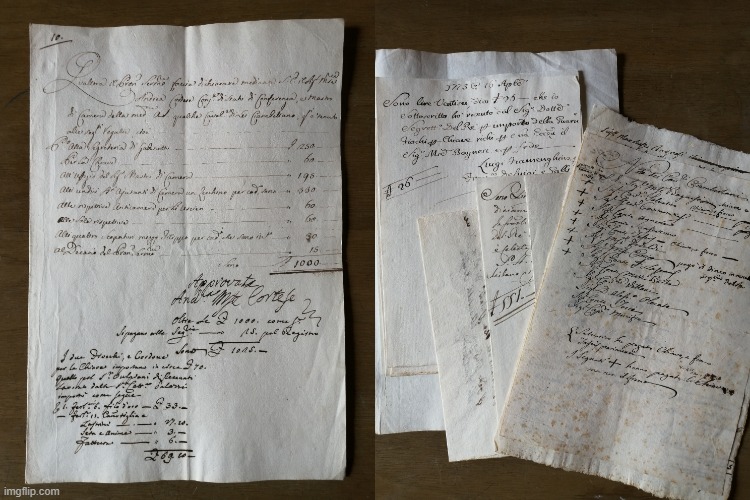

Francesco III – basandosi sui suggerimenti del marchese Andrea Cortese, diplomatico navigato in grado di dar conto delle prassi in vigore nelle altre corti europee – istituì la distinzione della chiave del ciambellano il 3 febbraio del 1773. Questa decorazione era prerogativa dei gentiluomini di camera e consiglieri di Stato, ai quali erano riservati l’accesso alle anticamere ducali e il privilegio di sedere al tavolo da gioco con il duca, pranzare con lui e condividerne il palco a teatro. Si stabiliva che i candidati alle future nomine dovessero provenire da famiglie nobili da almeno duecento anni. I decorati, con un giuramento pronunciato secondo un formulario predefinito, s’impegnavano ad essere fedeli al duca, ad accorrere a palazzo in caso d’incendio, ad osservare il massimo riserbo sugli affari appresi in occasione di servizio e, infine, a non sfruttare la vicinanza con il sovrano per ottenere favori a vantaggio loro o di terzi. Oltre a questi obblighi, che durante la Restaurazione saranno ripresi e posti a carico dei membri della Guardia nobile d’onore, i decorati dovevano versare, una tantum, una sorta di tassa d’ingresso pari a 1.025 lire. Questa cifra non serviva solamente a coprire la spesa della chiave dorata, che assommava a 60 lire, ma era destinata in massima parte a una serie di regalie a favore del personale (impiegato in mansioni umili, come usceri e domestici) della camera ducale. Ulteriore uscita a carico del gentiluomo era il costo della nappa per la chiave: 69,10 lire.

Se in teoria tutti i gentiluomini erano pari, in pratica nel loro novero erano compresi sia quelli effettivamente vicini al duca e quanti la ricevevano come mero segno della benevolenza sovrana, senza che essa fosse legata a particolari incarichi di corte. A questo proposito è significativa la considerazione di Tommaso Obizzi, marchese veneto in stretti legami con il duca di Modena ma troppo geograficamente distante per trarre benefici reali dal suo status di insignito, il quale diceva che, disgiunta dalla carica di consigliere, la chiave era utile soltanto per gli usci.

Trascorsi gli anni della Rivoluzione e di Napoleone, questa decorazione tornerà in auge durante la Restaurazione quale segno distintivo delle cariche della corte austro-estense.

Si ringrazia la dottoressa Jessica Dalli Cardillo per la cortese collaborazione..