L’approvazione del verbale come segnale di arretratezza giuridica

L’approvazione del verbale come segnale di arretratezza giuridica

1. Il quadro attuale

Ancora molte università – sempre meno, ma ancora troppe – continuano a far approvare il verbale al collegio deliberante (Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio di Scuola o di Dipartimento), anziché optare per la giuridicamente più corretta presa d’atto.

Copiosa e consolidata giurisprudenza, infatti, ha definitivamente statuito che il verbale è un documento amministrativo appartenente alla categoria delle certificazioni e, pertanto, di competenza esclusiva del segretario verbalizzante.

Di conseguenza, laddove il collegio intendesse proseguire pervicacemente con l’approvazione del verbale non farebbe altro che ridurre le competenze del segretario verbalizzante, come in una diminutio capitis, e assumere competenze che non gli sono proprie. Questo ha conseguenze giuridiche. Infatti, al di là della incompetenza relativa, nel caso in cui il verbale contenesse affermazioni o resoconti falsi, ne risponderebbero i consiglieri che lo hanno “approvato” e non il segretario.

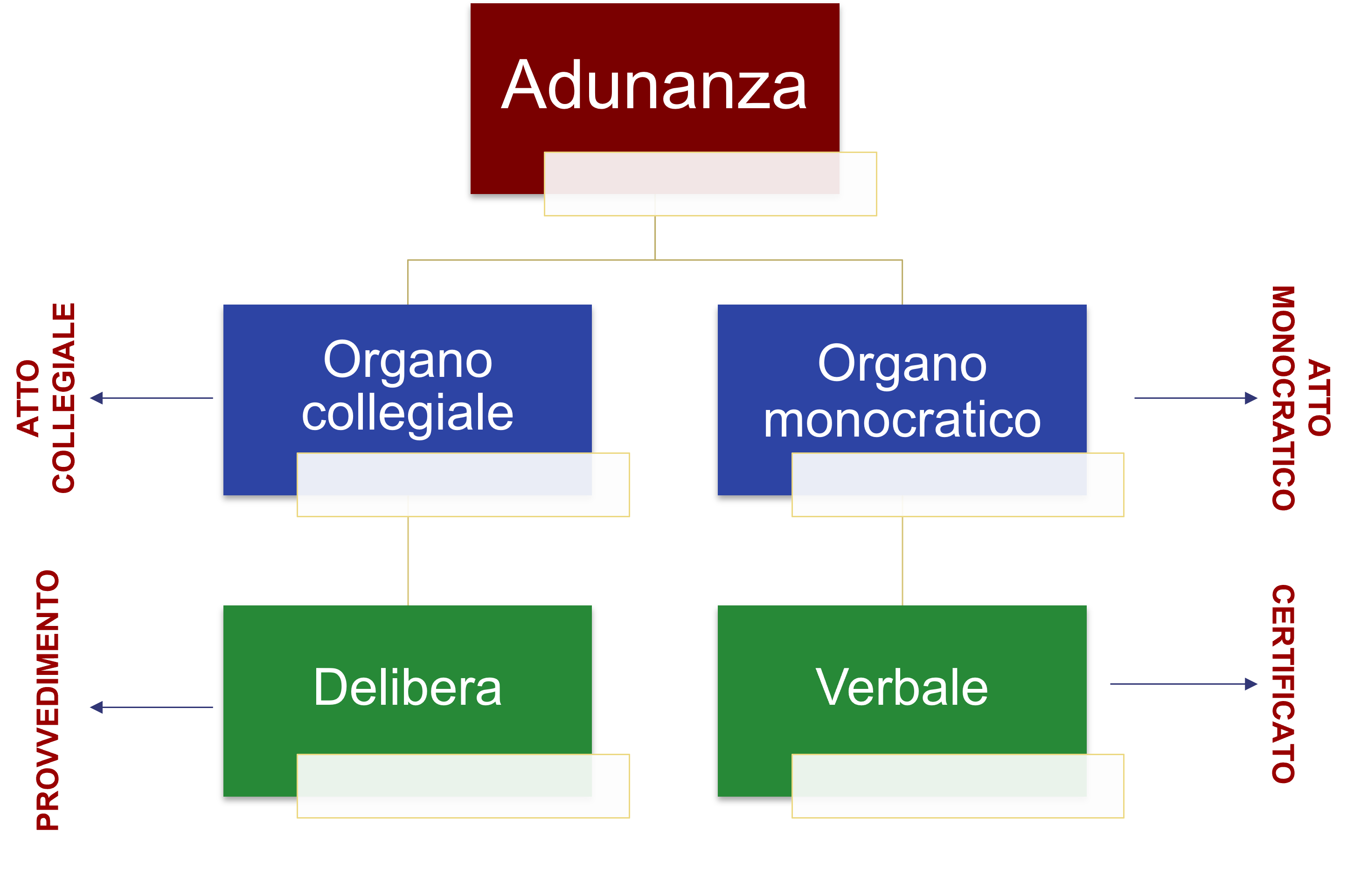

Per maggiore chiarezza: un conto sono le delibere come atto collegiale non scritto contenente la volontà di agire del collegio, tutt’altro è il verbale come atto monocratico scritto del segretario e idoneo a rappresentare in maniera affidabile quanto il collegio ha deliberato.

Dunque, nel corso di un’adunanza agiscono due organi, uno collegiale e l’altro monocratico: il primo è il collegio che decide assumendo le delibere, il secondo verbalizza quanto deciso dall’organo collegiale.

Confondere i piani, come faceva il Ministero dell’istruzione con una famosa circolare del 1939, significa arretrare le lancette dell’orologio giuridico a quasi un secolo fa e dare, quindi, un segnale di arretratezza giuridica.

2. La giurisprudenza di riferimento

Sul punto la giurisprudenza è limpidissima, al punto da non richiedere un fiume di parole a corredo.

«La non ascrivibilità del verbale alla categoria degli atti collegiali comporta, come conseguenza, che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio, della cui attività in esso venga dato atto, non può considerarsi elemento essenziale per la sua esistenza ed intrinseca validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che svolge la funzione di redattore del verbale, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute» (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344). Da ciò consegue che il verbale non è un atto collegiale e che, pertanto, non può essere legittimamente deliberato.

Più recentemente, Palazzo Spada ha chiarito che: «Il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione. Un primo carattere importante degli atti verbali consiste nella documentazione di quanto si è verificato in relazione ad un determinato accadimento della vita e, nella sua qualità di atto amministrativo, deve essere distinto rispetto agli atti ed ai fatti che vengono rappresentati e descritti proprio nelle verbalizzazioni. Ne è un esempio la deliberazione adottata ad esempio da parte di un certo organo collegiale che esiste a prescindere dall’atto verbale che ne riferisce i contenuti» (Consiglio di Stato, II, 4 giugno 2020, n. 3544).

3. Il parere del CoDAU

Recentemente, sulla natura giuridica del verbale come atto monocratico, si è espresso anche il Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie – CoDAU. Infatti, con un parere autorevole e dirimente, l’Ufficio studi del CODAU, ha sostenuto la necessità di presa d’atto (e non già di una inesistente “approvazione”).

D’altronde, se si trattasse di una “approvazione” – il che non è – ciò significherebbe la necessità di formalizzare una delibera, quindi con tutti gli elementi di fatto e di diritto e, ovviamente, anche la motivazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Invece, nel formulario cristallizzato e arcaico, il verbale adotta una clausola finale molto sintetica e inadeguata, quasi lapidaria: «Il Consiglio approva».

A sostegno della tesi fallace dell’approvazione, alcuni Rettori affermano che si tratta di “atto dovuto” e, pertanto, da approvare senza particolari formalità. In questo caso, non rendendosi conto che, a maggior ragione, trattandosi di atto non discrezionale (rectius “vincolato”) non risulta in capo all’organo collegiale, bensì al segretario come atto certificativo (in armonia con quanto richiamato da numerosa giurisprudenza).

In questo contesto, la traduzione di “atto dovuto” è, come abbiamo visto, “atto vincolato” e, in quanto tale, non prevedendo alcuna decisione, ciò depone nettamente a favore della natura giuridica del verbale come atto monocratico del segretario verbalizzante (e non già del collegio deliberante).

Il parere dell’Ufficio Studi del CoDAU è scaricabile dalla home page: https://www.puntoorgani.it .

4. Come convincere i riottosi a prenderne atto

Ci sono diversi argomenti giuridici che depongono a favore della presa d’atto in luogo dell’approvazione. A sostegno della tesi della approvazione sussiste soltanto la volontà di non lasciare agio al segretario verbalizzante e assumere un atto non proprio.

Vediamone insieme tre.

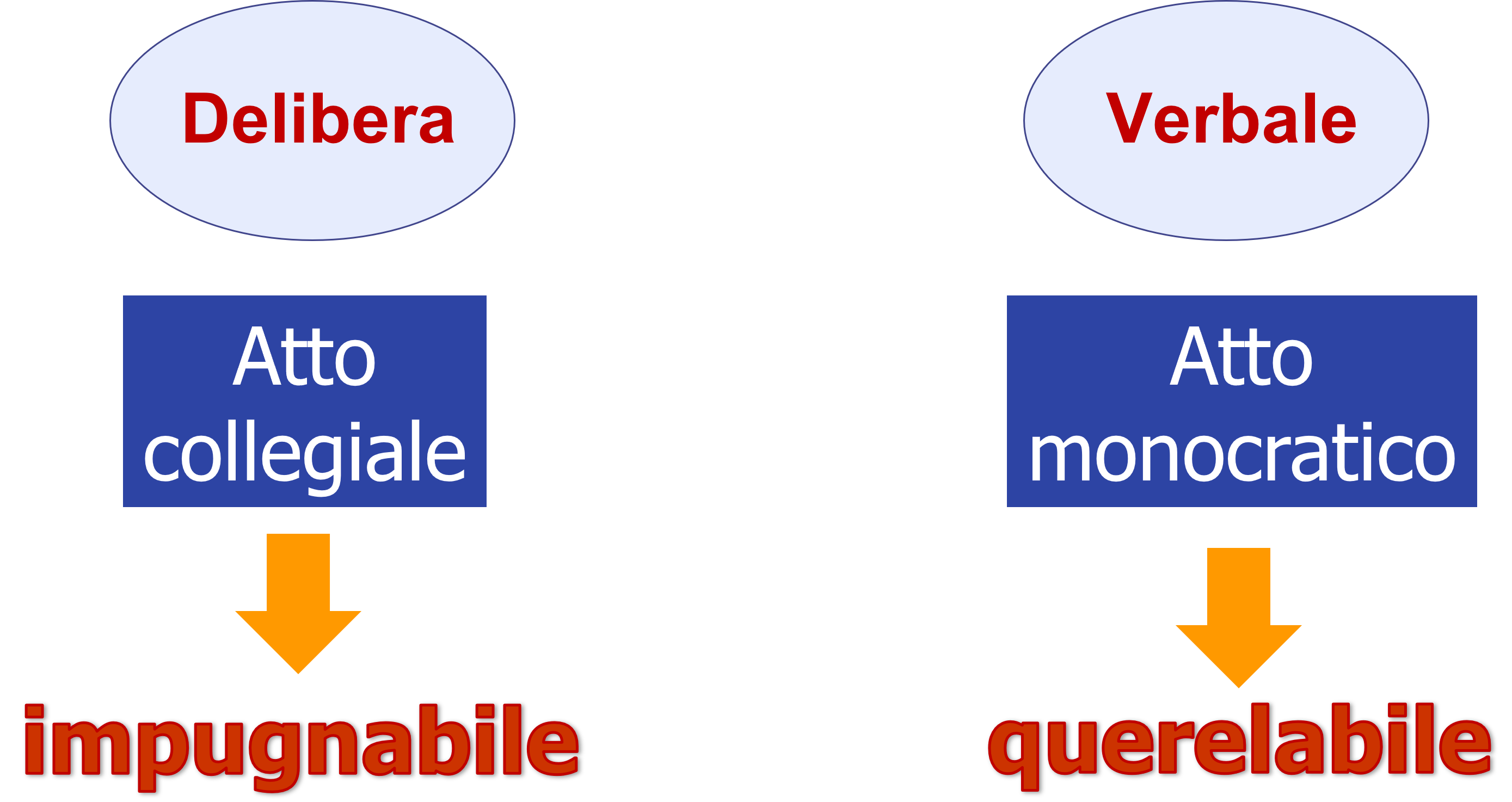

In primo luogo, come abbiamo visto, mentre del contenuto dell’atto deliberativo ne risponde il collegio, del contenuto del documento di certificazione della volontà ne risponde il segretario verbalizzante. Con un caveat. Mentre la delibera è impugnabile, il verbale non si può impugnare, ma querelare per falso.

Da ciò consegue che, in caso di accertato falso ideologico (ex 479 cp) ne risponderebbero tutti i consiglieri. Infatti, approvando il verbale, lo hanno fatto entrare nell’alveo delle prerogative dell’organo collegiale e non più del segretario verbalizzante, sempre ammesso che non vi sia un ricorso al giudice amministrativo per incompetenza relativa dell’organo collegiale: il collegio, infatti, agisce in regime di incompetenza, con vizio evidente per l’atto amministrativo.

In seconda battuta, il verbale è un documento unitario. Non si può approvare a stralci oppure intervenire in adunanza per approvare il verbale «tranne a pagina 5, alle righe 8-12». La presa d’atto avviene su tutto il verbale in forma completa.

Il terzo motivo che depone a favore della presa d’atto è che in questo modo si evitano defatiganti discussioni sul nulla, dal momento che si tratta di parole sterili nei confronti di un atto monocratico del Segretario, non del Collegio. E, invece, ci sono professionisti dell’intervento disarcionato dal diritto amministrativo e, in alcuni limitati casi, propensi anche a creare turbolenze istituzionali sull’ordinata attività dell’organo collegiale