La responsabilità dirigenziale nella formazione del personale: un patto per la crescita nella comunità universitaria

La responsabilità dirigenziale nella formazione del personale: un patto per la crescita nella comunità universitaria

Introduzione

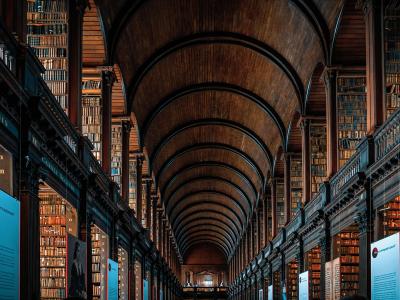

In un Ateneo, la formazione è un patrimonio che va oltre la didattica e la ricerca. È una forza vitale che anima ogni ufficio, ogni dipartimento, ogni biblioteca. Il personale tecnico-amministrativo (PTA) è la spina dorsale di questa complessa macchina, il cuore pulsante che garantisce il funzionamento dell'intero sistema. Il dirigente non è solo un gestore, ma un vero e proprio custode di questo prezioso potenziale umano. La responsabilità di un dirigente nella formazione non è un mero adempimento, ma un'opportunità di leadership autentica, un patto di crescita reciproca in cui la professionalità del singolo si intreccia con il successo dell'intera comunità accademica.

Questo articolo esplorerà come tradurre questa responsabilità formale in una guida umana e ispiratrice, specialmente nel contesto unico delle università, dove l'innovazione e il servizio pubblico si incontrano ogni giorno.

Il dirigente come facilitatore e alleato nel mondo universitario

Mentre il Testo Unico sulla Sicurezza (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008)[1] impone ai dirigenti la responsabilità di garantire la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza, sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto ed i Contratti Collettivi Integrativi di Sede che delineano il quadro normativo specifico per la formazione del personale universitario. Questi contratti non si limitano a normare gli aspetti salariali, ma riconoscono esplicitamente l'importanza dello sviluppo professionale come elemento strategico. I dirigenti sono chiamati a rispettare e attuare questo principio, non come un vincolo, ma come una promessa fatta ai propri collaboratori.

In un Ateneo, i bisogni formativi del personale PTA sono estremamente vari e specifici. Un dirigente deve saper ascoltare le esigenze di chi gestisce la contabilità, di chi supporta i docenti e la didattica, di chi si occupa della logistica o del front office, di chi si occupa della gestione di procedure complesse. Questo ascolto empatico è il primo passo per una formazione efficace. Non si tratta solo di capire dove manca una competenza tecnica, ma di cogliere le aspirazioni, le frustrazioni e le motivazioni profonde dei propri collaboratori. Solo così la formazione smette di essere un'imposizione e diventa un desiderio condiviso.

La pianificazione della formazione in università deve essere un processo sartoriale. Non basta offrire un corso standard sulle competenze digitali. Bisogna calarlo nella realtà quotidiana del PTA. Un corso sulla gestione documentale, ad esempio, deve essere pensato per rispondere alle specifiche esigenze di un'amministrazione universitaria, magari utilizzando piattaforme e software già in uso. La formazione sulle soft skills, come la gestione del tempo e dello stress, è altrettanto cruciale per chi lavora in un ambiente dinamico e spesso sotto pressione, come quello accademico. Il dirigente, collaborando con gli uffici competenti, deve assicurarsi che i percorsi formativi siano rilevanti, concreti e motivanti.

Il dirigente come modello: l'esempio che ispira nella comunità accademica

Il dirigente universitario deve essere il primo a credere nella formazione continua. Partecipare a seminari, mostrare curiosità verso nuove tecnologie o ammettere apertamente di non avere tutte le risposte, sono tutti gesti che ispirano il team. Un dirigente che investe su se stesso lancia un messaggio potente: "La conoscenza non ha limiti e non ha età, e il nostro Ateneo è un luogo dove tutti, dal dirigente all'ultimo arrivato, sono chiamati a crescere insieme".

Il feedback, se usato con empatia, è uno degli strumenti formativi più potenti. Invece di limitarsi a indicare un errore nella gestione di una pratica amministrativa, un dirigente può usare quell'occasione per spiegare le implicazioni e per offrire un supporto concreto, trasformando la critica in un'opportunità di apprendimento. Nel rapporto con il PTA, che spesso svolge funzioni complesse e delicate, questo approccio è fondamentale per costruire fiducia e motivazione.

La delega non è solo un modo per distribuire il carico di lavoro, ma un atto di fiducia profonda. Dare a un collaboratore PTA la responsabilità di un progetto o di una procedura complessa è un modo per farlo crescere. Il dirigente deve affiancarlo, sostenendolo nelle difficoltà, ma lasciandogli anche lo spazio per sbagliare e imparare. Questo processo di empowerment non solo forma i singoli, ma costruisce una cultura di responsabilità e fiducia all'interno dell'Ateneo.

Formazione non significa addestramento. Ci sono dirigenti miopi che rifiutano di autorizzare la formazione strategica per il personale sulle soft-skill, come ad esempio il SymposiUM di Umanesimo Manageriale (https://www.umanesimomanageriale.it/), utile anche per la crescita umana del personale e non soltanto tecnica.

Il dirigente universitario tra PNRR e modernizzazione

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha investito massicciamente sul comparto istruzione e ricerca, spingendo per una profonda innovazione tecnologica e organizzativa. In questo contesto, i dirigenti universitari sono in prima linea. Devono garantire che la formazione del personale PTA sia in linea con le nuove esigenze, specialmente quelle legate alla digitalizzazione, all'e-government e alla gestione dei nuovi flussi di lavoro. La mancata formazione in queste aree può compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con conseguenti ricadute in termini di responsabilità dirigenziale e amministrativa.

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, con il suo obbligo di 40 ore di formazione annue per ogni dipendente pubblico, ha un impatto diretto anche sul personale tecnico-amministrativo delle università. Questo non è un semplice adempimento, ma un'occasione per ripensare la formazione in modo sistematico e strutturato.

- Monte ore annuale: Il dirigente è responsabile di garantire che ogni membro del suo team raggiunga le 40 ore, attraverso percorsi personalizzati che valorizzino il potenziale individuale e rispondano alle esigenze specifiche dell'Ateneo.

- Finalità: La formazione deve essere finalizzata all'aggiornamento continuo, per affrontare le sfide della modernizzazione e migliorare la qualità del servizio offerto alla comunità universitaria.

- Syllabus e Piattaforme digitali: L'utilizzo di strumenti digitali come la piattaforma Syllabus diventa fondamentale per monitorare e gestire i percorsi formativi in modo efficiente.

Le conseguenze per il dirigente: non una minaccia, ma un impegno

La mancata attuazione degli obblighi formativi previsti della Direttiva Zangrillo, comporta precise conseguenze per il dirigente universitario “… al carattere di obbligatorietà della formazione sono associati specifici profili di responsabilità. Il dirigente, specialmente se preposto ad uffici dirigenziali con specifiche competenze in materia di gestione del personale – e segnatamente di formazione – può incorrere in responsabilità ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 (responsabilità dirigenziale), nelle due forme della inosservanza delle direttive e del mancato raggiungimento dei risultati”:

- Valutazione della performance: L'inadempienza in questo ambito influisce negativamente sulla valutazione annuale del dirigente, con possibili ripercussioni sulla retribuzione di risultato.

- Responsabilità disciplinare: Il dirigente che ignora o ostacola la formazione del personale PTA può essere soggetto a procedimenti disciplinari, poiché tale comportamento è contrario ai doveri del suo ruolo.

- Responsabilità amministrativo-contabile: L'uso improprio delle risorse finanziarie destinate alla formazione può configurare un danno erariale, portando a una responsabilità amministrativo-contabile.

- Responsabilità dirigenziale: Un'incapacità cronica di gestire e sviluppare il personale PTA, con conseguenti ricadute sulla qualità dei servizi, può portare alla revoca dell'incarico.

Conclusioni

Nel contesto universitario, la responsabilità dirigenziale nella formazione del personale PTA assume un valore speciale. Non si tratta solo di rispettare leggi e contratti, ma di nutrire un ecosistema di conoscenza. Il dirigente che riesce a vedere oltre il compito, che investe nelle persone e che crea un ambiente di apprendimento continuo, non sta solo adempiendo a un dovere, ma sta costruendo il futuro dell'Ateneo. La Direttiva Zangrillo e il CCNL sono strumenti che aiutano a rafforzare questa visione, trasformando la formazione in un pilastro della strategia di crescita e innovazione. E in fondo, in un luogo dove si forma la mente del futuro, cosa c'è di più importante che investire nelle persone che lo rendono possibile?