Oltre il diritto delle cose: la sfida giuridica del Metaverso

Oltre il diritto delle cose: la sfida giuridica del Metaverso

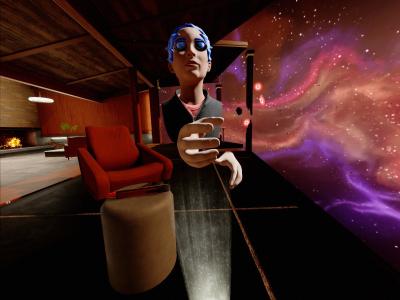

Nella filosofia del diritto contemporanea, l’avvento dei media digitali e l’emergere del Metaverso configurano una sfida inedita, che non può essere ridotta a un fenomeno tecnico né liquidata come semplice moda tecnologica. Il diritto, come un viaggiatore nelle città invisibili di Calvino, si trova dinanzi a un territorio in cui le categorie tradizionali vacillano: le res si trasformano in non-res, le cose in non-cose, sostituite da dati, flussi informativi, immagini algoritmiche.

La riflessione di Guerino Nuccio Bovalino – da Imagocrazia (2018) a Algoritmi e preghiere (2024) – intercetta questa metamorfosi inscrivendola nel quadro più ampio della relazione tra politica, tecnologia e immaginario. Il medium, già per Benjamin e McLuhan, non era neutro: plasmava la percezione dell’uomo e la sua forma di vita. Oggi, nel contesto digitale, ciò si amplifica: i social network offrono identità alternative, spazi di rigenerazione ma anche di alienazione, oscillando tra intelligenza connettiva e deriva dell’odio.

Ma il Metaverso non è un semplice stadio evolutivo del web. Come ha mostrato Esposito con la categoria di “amputazione simbolica”, l’ordine comunitario richiede la rinuncia a parte della soggettività individuale. I media hanno offerto una temporanea via di fuga; il Metaverso rischia invece di restaurare il vincolo, legando l’avatar all’esperienza corporea e sociale, trasformando l’illusione di libertà in nuova forma di controllo.

La questione non è soltanto tecnica, ma eminentemente giuridica. Ferraris, con l’ontologia del documento, ha evidenziato come il diritto sia una tecnologia sociale fondata sulla registrazione. Il Metaverso radicalizza questa intuizione, generando archivi dinamici che registrano non solo azioni ma intenzioni, desideri e comportamenti futuri. Byung-Chul Han, nel denunciare la “società della trasparenza” e l’erosione della distanza critica, mostra come il digitale produca un eccesso di esposizione che dissolve la privacy individuale. Benanti, dal canto suo, mette in guardia dall’“algoretica”, sottolineando la necessità di un principio regolativo che governi l’intelligenza artificiale senza trasformarla in dominio tecnocratico.

Il compito del giurista – ed è qui la linea di confine con cui il pensiero di Bovalino si misura – non può limitarsi a fare da guardrail etico. Occorre piuttosto un tessuto connettivo normativo che sappia dare forma a questa realtà emergente. La crisi della rappresentanza, la nascita di una Artificial Democracy, il capitalismo della sorveglianza, non sono deviazioni occasionali, ma segnali di un nuovo paradigma.

La filosofia del diritto è chiamata dunque a elaborare categorie adeguate: dalla “privacy collettiva” alla responsabilità distribuita, dalla trasparenza dinamica alla garanzia di una giustizia che non dissolva l’umano nell’algoritmo. Tra il prometeismo cieco e l’apocalisse tecnofobica si apre lo spazio per una nuova giuridicità, capace di custodire il legame sociale senza soffocare la libertà.

Il diritto, allora, non deve arrestare la tecnica, ma ordinarla. Non deve demonizzarla, ma sottrarla alla sua deriva totalitaria, affinché l’umanità non divenga puro materiale computazionale. In questo compito, la filosofia del diritto ritrova la sua funzione originaria: dare forma all’invisibile.