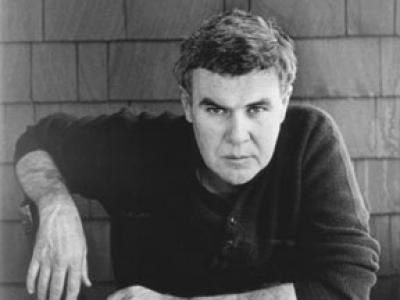

Raymond Carver

Erano quasi le quattro di notte, avevo ventisei anni e ritornavo a casa, di domenica mattina, dopo una notte alcolica piuttosto impegnativa. Avevo acceso la televisione e mi ero trovato davanti Alessandro Baricco, in maglietta bianca, con la sua solita aria da piacione, e stava raccontando qualcosa.

Parlava di un cieco, uno che insegnava a vedere a un’altra persona che, invece, ci vedeva benissimo.

Nonostante i fumi dell’alcol mi facessero ballare un po’ la vista, mi fermai ad ascoltare.

Baricco stava raccontando Cattedrale, uno dei racconti più belli e famosi di Raymond Carver, lo scrittore americano nato a Clatskanie, nell’Oregon, nel 1938 e cresciuto a Yakima nello stato di Washington.

Credo di essere rimasto a bocca aperta per diversi minuti, confuso dalle parole di Baricco e dai sorrisetti che mandava alle belle ragazze che lo seguivano sulle gradinate della trasmissione Totem, che aveva il pregio di raccontare la cultura in diverse forme.

Quella notte non dormii per nulla: le parole scritte da quell’uomo dal viso mite e comune, quell’americano dal nome facile e musicale, mi avevano cambiato per sempre. Io ancora non lo sapevo, ma grazie a Carver avrei iniziato scrivere pure io racconti.

Perché Raymond Carver è uno dei pochi scrittori che non ha mai pubblicato un romanzo: solo racconti o poesie, che poi erano sempre racconti (lui stesso le chiamava Poesie in forma di racconto). Amava dire che un buon racconto vale almeno una dozzina di romanzi scadenti, e forse aveva ragione.

Raymond Carver era figlio di un operaio di segheria e di una cameriera. La sua vita si svolse in maniera molto comune, nella profonda provincia americana, fino al 1957, anno in cui sposò Maryan, che pochi mesi più tardi lo rese padre di Christine Rae (ebbe un altro figlio l’anno successivo, Vance Linsday, ma gli stessi, come avrà modo di spiegare nel saggio Fuochi, avranno un’influenza enorme su di lui, non sempre positiva: “Devo dire che l'influsso più grande sulla mia vita, e sulla mia scrittura, è venuto, direttamente o indirettamente, dai miei due figli. Sono nati prima che avessi vent'anni, e dal primo all'ultimo giorno che abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, circa diciannove anni in tutto, non c'è stata una singola zona della mia vita nella quale il loro pesante, talora malefico influsso, non sia arrivato”).

Nella sua vita Carver svolse i lavori più disparati: impiegato, inserviente, custode, falegname, tanto per dirne qualcuno, e questo aspetto, insieme a quello nomade che lo porterà a traslocare infinite volte, condizionò (positivamente) tutti i suoi scritti, che mettevano sempre l’uomo, le sue frustrazioni, i sogni infranti, le sconfitte e la ricerca della rivalsa al centro della poetica narrativa, connotando la sua prosa di un lirismo realistico che sfociò anche nelle poesie (la sua prima raccolta di liriche, Near Klamath, è del 1968 e con quest’opera vinse il Discovery Award).

All’inizio degli anni settanta, insieme ai problemi economici, iniziarono quelli legali all’abuso di alcol, che lo portarono a perdere il lavoro all’Università di California di Santa Cruz, ove aveva ottenuto la cattedra di scrittura creativa. E qui si apre una delle pagine più dolorose della vita di Carver, perché questa dipendenza lo porterà vicinissimo alla morte e condizionerà tutta la sua scrittura, impedendogli persino di insegnare. Carver era, tra le altre cose, un insegnante superbo. Amava dire: “Non si può insegnare a scrivere. Però si può imparare a farlo”, e in questo sottile pensiero c’è tutta la grandezza del maestro. Carver aveva un enorme rispetto per l’allievo, memore di quanto John Gardner, suo primo maestro di scrittura, aveva fatto per lui, incoraggiandolo e facendolo andare a scrivere nel suo ufficio per fuggire dalla confusione della sua casa. Carver non stroncò mai i suoi allievi. Pensava che il danno prodotto da un errore di valutazione potesse essere molto più grave di un incoraggiamento imprudente, e questo atteggiamento, così empatico verso l’allievo, lo porterà a formare scrittori di livello assoluto (tra i tanti, ricordiamo Tobias Wolff e Jay McInerney)

Carver riuscì a pubblicare la sua prima raccolta di racconti soltanto nel 1976, Will you please be quiet, please? (nell’edizione italiana Vuoi star zitta, per favore?), che contiene, seppur in nuce, tutte le caratteristiche della cifra narrativa di Carver.

Nel 1981 pubblicò What we talk about when we talk about love, (nella versione italiana Di cosa parliamo quando parliamo d’amore) mentre escono nel 1983 sia Cathedral (Cattedrale) capolavoro dello scrittore, che Fires: Essays, poems, stories (in italiano Voi non sapete cos'è l'amore).

La prosa di Carver scotta, brucia come un alare infuocato preso in mano con leggerezza da un lettore imprudente che apre un suo libro senza sapere a cosa andrà incontro. È una scrittura spietata, chirurgica, feroce, a tratti algida, ingannevolmente facile (si parlò erroneamente di minimalismo, cosa che Carver contestò sempre), che spesso disturba perché della vita ci disturbano tante cose, ma, vigliaccamente, le evitiamo, cerchiamo di non vederle, le ignoriamo.

Lui no, Carver non ci risparmia niente, e ci colpisce allo stomaco con la sua terribile fotografia, quell'istantanea che ferma due amanti infelici, un marito che tradisce, un fallito che non sa come arrivare alla fine del mese, un alcolista che lotta con la bottiglia, un marito che non capisce cosa ci faccia in quella casa, vicino a quella donna che chiama moglie, un sogno che non vuole saperne di realizzarsi, che è poi quello di tutti, quello che ci porta a cercare la felicità.

La grandezza di Carver sta tutta qui: lui è stato il primo a raccontare con onestà – è questa la parola chiave, l'onestà – questi piccoli, immensi fallimenti della gente comune, storie banali, magari scontate, ma storie vere, quelle che riguardano tutti noi.

La disgregazione delle forme costituite: la coppia, la famiglia, la società.

Storie normali, dove apparentemente non succede nulla, racconti di uomini perduti, sconfitti, insonni, gente che ci prova, che sbarca il lunario, che ce la mette tutta, che “fa del suo meglio”, insomma.

Ed è questo il segreto del suo successo, anche nel nostro Paese (l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il luogo in cui Carver ha avuto maggiore popolarità, con tanti editori – Mondadori, Garzanti, Minimum Fax ed Einaudi su tutti – e traduttori straordinari – per tutti un immenso Riccardo Duranti): l'immedesimazione di chi lo legge.

Uno scrivere disperato, dunque, senza vie d’uscita, senza luce, senza redenzione, almeno nella prima fase della sua breve vita (Carver è morto nel 1988 a soli cinquant'anni). Soltanto negli ultimi racconti, quelli originariamente raccolti nel libro Elephant and Other Stories, proprio del 1988, e tradotti in Italia con il titolo Chi ha usato questo letto, si avverte un po' di luce sfuocata, quella speranza spesso abortita sul nascere che mai faceva capolino nei primi racconti.

Ciò è dovuto al fatto che i primi libri vedevano la mannaia pesante e implacabile di Gordon Lish su qualsiasi forma, anche embrionale, di umanità che potesse trapelare dai suoi racconti. Liberatosi di Lish e del suo presunto, freddo, minimalismo, tutto fu più naturale.

Ma ciò non basta a spiegare quest'ultima morbidezza di Carver.

C'è di più, una quiete (ri)trovata, una serenità che spingeva per uscire e che ha a che fare con un aspetto intimo dello scrittore, come se Carver, grazie alla disintossicazione dall'alcol e all'amore costante e assoluto di Tess Gallagher (che l'ha tranquillizzato senza mai imbrigliarlo) avesse trovato, finalmente, la via per poter raggiungere, fin quasi a sfiorarla, quella felicità che, per troppo poco tempo, lo porterà a lavorare con maggiore serenità, sempre alla ricerca di quella perfezione stilistica e narrativa che si porterà con sé fino alla morte.

Come ricorda Gigliola Nocera nel saggio L'America profonda di Raymond Carver, (in Raymond Carver. Tutti i racconti, Mondadori, 2005): “Tra il realismo rarefatto delle prime raccolte e il realismo visionario delle ultime si colloca dunque il cammino di Raymond Carver, e con esso una stagione estremamente significativa per la short story americana del novecento. Egli è stato un grande narratore perché ha saputo trasgredire e sconvolgere ogni teoria, ed essere un fuorilegge in grado di scrivere nuove leggi. Ha cercato dei maestri, da John Gardner a Gordon Lish, per imparare a non seguirli, e ha saputo allargare i confini del realismo americano”.

In questo senso, come riporta in un'intervista il suo traduttore italiano, Riccardo Duranti, “... è significativo l’episodio di da Coleman’s, che racconta [Tess] in Io e Carver. Ray era impaziente di sfamarsi in un fast food qualsiasi, ma Tess riusciva a portarlo fino a un buon ristorante. Da quel momento in poi, quell’episodio era diventato una metafora per dire che il racconto andava bene, ma non si era arrivati fino a Coleman’s, si poteva fare di meglio”.

L’importanza di Tess Gallagher nella sua vita, dunque, fu decisiva.

“A forza di perdere, mi sa che non riesco a vincere più niente”.

Era questo quello che pensava Carver di sé e del suo rapporto con il bere, ed era questo quello che a lui pareva necessario per colmare quella voragine che gli si apriva dentro, sempre più scura, sempre più grande: la paura della sconfitta, quell’insoddisfazione che veniva curata con l’autodistruzione.

Certo, i fallimenti nella sua vita furono tanti ma dalla sua aveva due cose grandi: la scrittura, che onorerà fino all’ultimo dei suoi giorni, e Tess, che amerà fino all’ultimo respiro.

E per queste due cose grandi trovò la forza di uscirne, di rialzarsi e di resuscitare, andando verso una seconda giovinezza letteraria che lo porterà a scrivere i suoi capolavori. Non fu una passeggiata, Caver cadde diverse volte e rischiò di perdersi per sempre, nei meandri del gin e della vodka, ma riuscì sempre ad alzare la testa, a reagire.

Tess ci racconta, in un libro bellissimo e commovente che si chiama Carver Country (pubblicato in Italia da Einaudi) che una volta, mentre si dirigeva a un incontro degli alcolisti anonimi, non riusciva a trovare la strada. Così, un po’ stanco e sfiduciato, ma, soprattutto, impaurito, fermò la macchina, scese ed entrò in un bar. Ordinò un cocktail, lo prese in mano, lo posò, si alzò, e telefonò alla moglie: “Ho ordinato da bere, ma non ho toccato il bicchiere, è ancora lì sul balcone”.

La paura del baratro che si apriva sotto di lui, ancora una volta.

“Torna a casa, tesoro. Rimettiti in macchina e torna a casa. Quei demoni ormai ce li siamo lasciati alle spalle”.

Lui le diede ascolto e Tess lo salvò, ancora una volta.

Quell’amore salvò un uomo che rischiava di mandare tutto a rotoli per un bicchiere maledetto.

Pare che l’ultima cosa che fece Raymond Carver nella sua vita fu riguardare con Tess il super 8 della loro festa nuziale, dove sorridevano e facevano festa insieme agli amici di una vita. A un tratto era accaduto qualcosa di raro e bellissimo: Raymond e Tess si erano scambiati un lungo bacio appassionato e dolcissimo, e quando gli altri se n’erano accorti la commozione li aveva sopraffatti, portandoli a levare i bicchieri in un brindisi disperato quanto bellissimo. Era quello il loro ultimo gesto d’amore, la manifestazione di riconoscenza reciproca per un breve ma intenso scampolo di vita che non sarebbe più tornata, come il finale di un racconto straziante e perfetto che si dipanava sulla celluloide, restando per sempre impressa nella pellicola e nei cuori di chi era presente.

Tutti sapevano.

Sapevano, insomma, che quello sarebbe stato l’ultimo racconto scritto dal maestro indiscusso della short story, senza il quale, oggi, io e, come me, tantissimi narratori in giro per il mondo, non scriverebbero.

Ecco, Carver negli ultimi anni della sua vita ha cercato di vivere aspettando, attendendo con pazienza di arrivare fino a Coleman's, per cercare di fare del suo meglio, per trovare la sua perfezione.

Io spero, e credo, che oggi Carver sia arrivato, e si stia gustando il suo meritato, lauto pranzo, proprio nel miglior tavolo di Coleman's.

Perché come lui, credetemi, nessuno mai.