Impariamo insieme il “Canto degli Italiani” da amare, suonare e cantare nel rispetto del Risorgimento e di chi lo scrisse

1. Accadde il 17 marzo di 160 anni fa

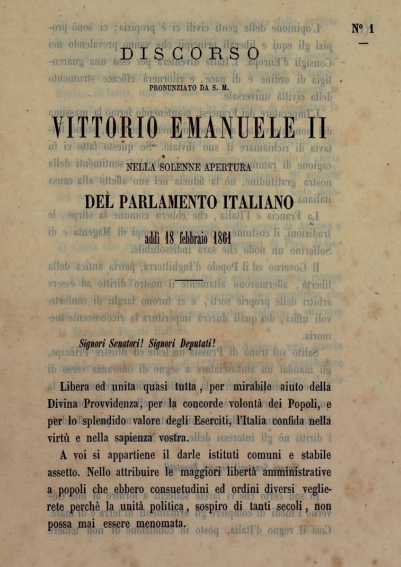

Nell’articolo unico della legge 17 marzo 1861, n. 4671, si trova disposto: «Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio, Re di Sardegna, di Cipro di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Genova, ecc. ecc. ecc., Principe di Piemonte, ecc. ecc. assume per sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia».

Pertanto, possiamo considerare quella norma come l’atto di nascita dell’Italia. Infatti, dopo l’approvazione del progetto di legge da parte del Senato del Regno di Sardegna avvenuta il 26 febbraio 1861 e quella successiva da parte della Camera dei deputati il 14 marzo 1861, veniva finalmente proclamata la nascita di una Nazione, come oggi la conosciamo, pur allora ancora incompiuta[1].

Prima di suggellare tale evento, l’11 marzo 1861 Cavour aveva presentato, in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo già licenziato dal Senato, ricordando che «il Parlamento, nel giorno solenne della seduta reale, coll’entusiasmo della riconoscenza e dell’affetto, acclamava Vittorio Emanuele II Re d’Italia». E, di rimando, nella pagina di verbalizzazione dell’adunanza parlamentare, poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno, si trova vergato: «Chi approva questo articolo, sorga. (Approvato). Applausi generali, ripetuti, e prolungati».

Finalmente il sogno di tanti patrioti diveniva realtà e l’Italia poteva elidere quell’odiosa endiadi di espressione geografica, affibbiatale – a torto o a ragione, falso storico o meno – da Metternich.

Tuttavia il Paese era ancora diviso e, al centro e in tutto il nord orientale, in larga parte in mano alle dominazioni straniere. Lo aveva ricordato qualche giorno prima lo stesso Vittorio Emanuele II nel discorso di apertura della seduta solenne, affermando che l’Italia del 1861 era: «Libera e unita quasi tutta».

1.1. Venezia e il 17 marzo 1848

Si tratta di una data importante che ha assunto un significato profondo anche per l’anima patriottica dei Veneziani.

Chiusa nel 1797 la – straordinaria e irripetibile – storia della Serenissima, il 17 marzo 1848 rappresenta anche la liberazione dall’aquila austriaca – a furor di popolo – di due figure di spicco di Venezia, allora in carcere: Daniele Manin e Niccolò Tommaseo.

Fu anche l’avvio di una parentesi di pochi mesi della Repubblica di San Marco (1848-1849), prima che il feldmaresciallo Radetzky, dopo un bombardamento cruento da Forte Marghera, riuscisse a rientrare nuovamente in città per dare inizio all’ultima dominazione austriaca, la quale sarebbe terminata con l’annessione del Veneto al Regno d’Italia sabaudo (1849-1866).

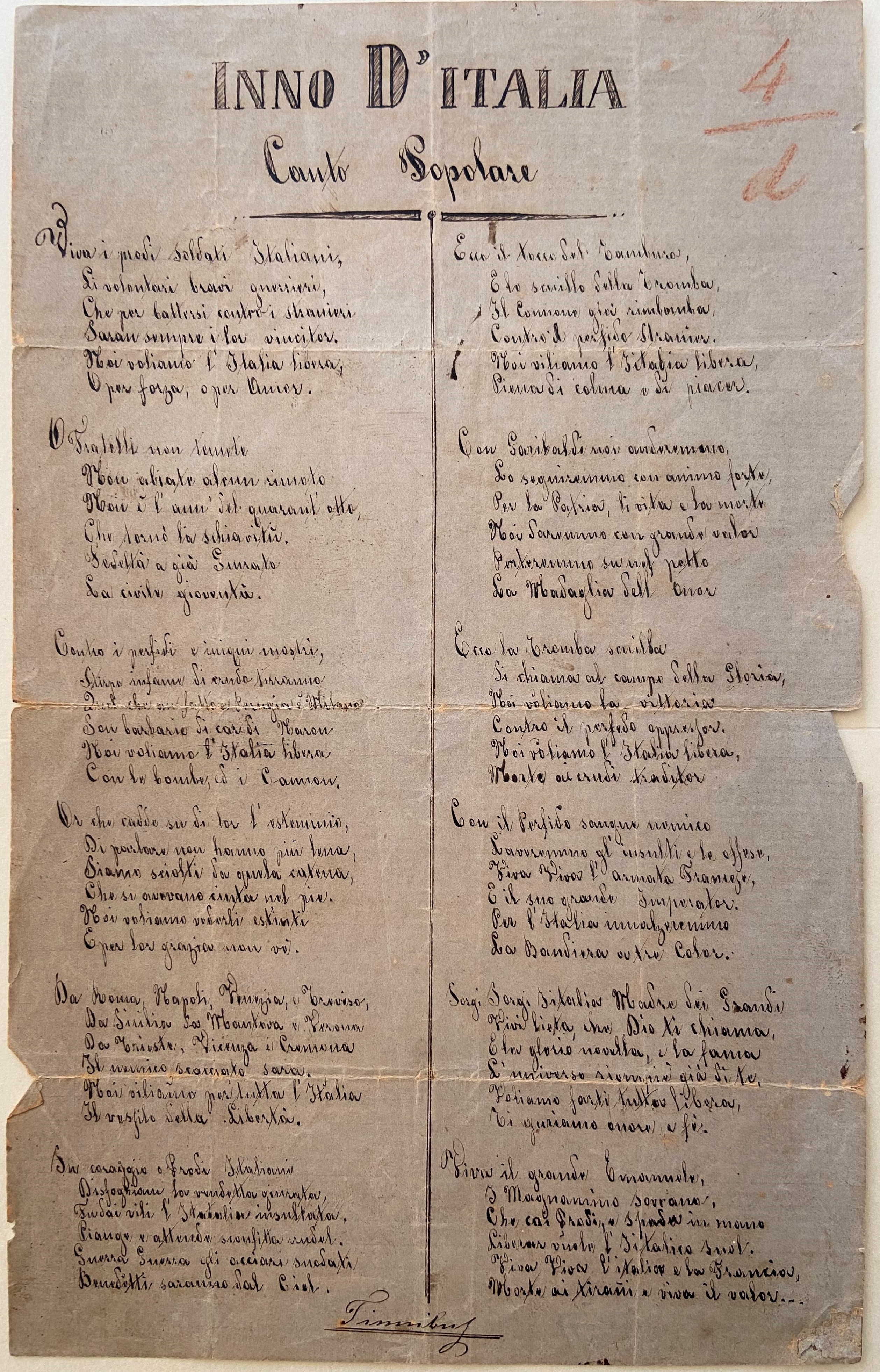

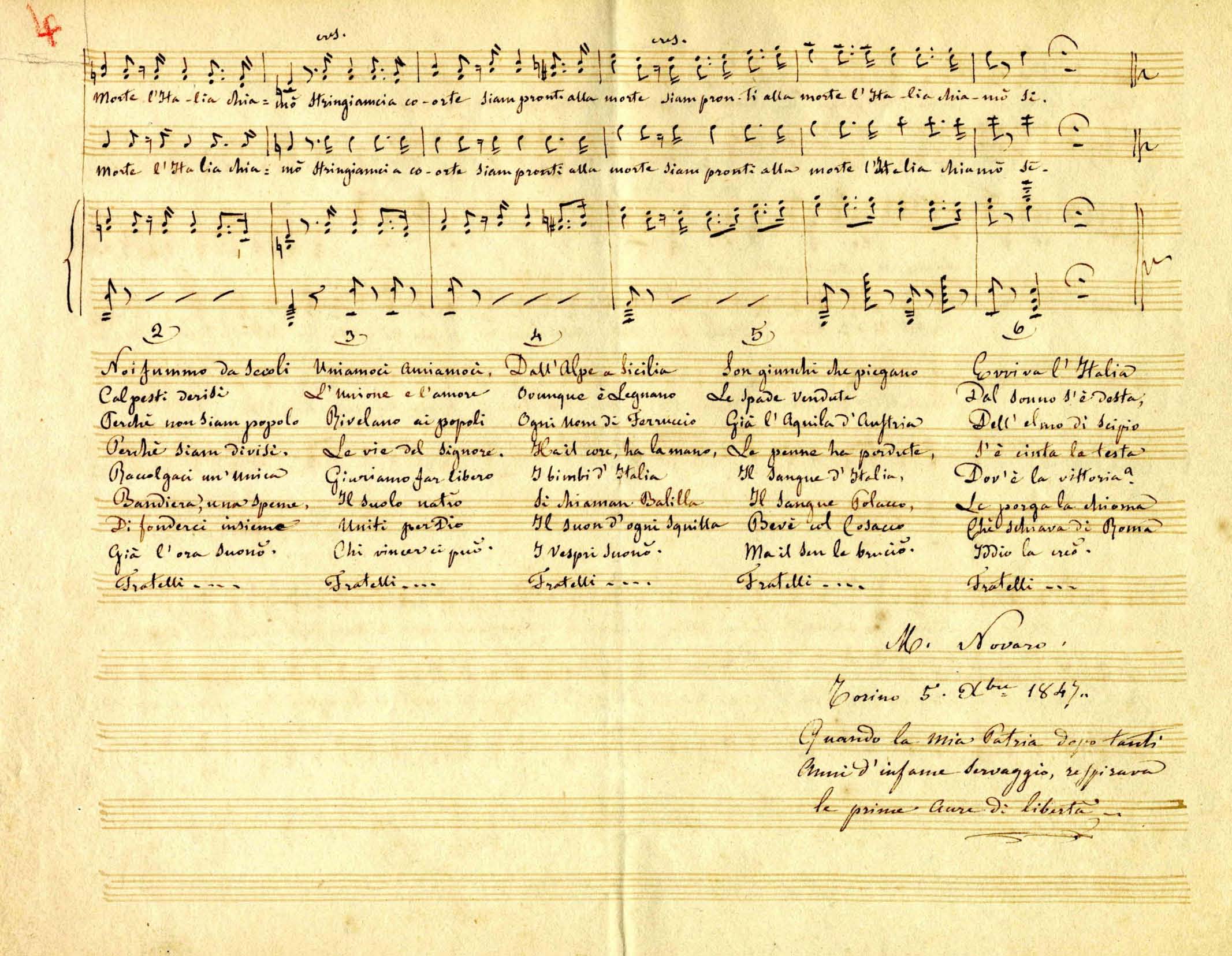

Mai come allora, Venezia visse in un clima straripante di ostilità verso l’invasore austriaco. Moltissimi cittadini, infatti, tenevano in casa il tricolore in spregio all’Austria e spesso, come testimoniano le carte dei processi penali conservati nel nostro Archivio di Stato, lo affiancarono a poesie, componimenti letterari, volantini e oggetti dal richiamo patriottico, come quello qui sotto, che riporta uno dei tanti inni all’Italia unita, serbati gelosamente e diffusi in clandestinità[2].

Infine, il 1848 – ricordato anche come la Primavera dei popoli – fu un vero e proprio spartiacque per la mole e per l’importanza degli accadimenti di quell’anno straordinario e rivoluzionario.

Anzi, quando diciamo per un evento destinato a portare scompiglio e disordine “fare un 48”, il riferimento è proprio a quell’anno, che non diede tregua ai sovrani d’Europa. In Italia, in particolare, si iniziò precocemente da Palermo contro i Borbone già dal 12 gennaio 1848, fino alla conseguente proclamazione del Regno di Sicilia due mesi dopo (25 marzo 1848, con emblema il tricolore e la trinacria al mezzo).

Nel Veneto è importante ricordare i moti degli universitari padovani dell’8 febbraio 1848, data che a tutt’oggi si erge a nome della via in cui si trova la prestigiosa Università, fino alla proclamazione della Repubblica di San Marco e al conio della moneta patriottica, come ci ha magistralmente raccontato Salvatore Alongi (Link).

2. Il quadro normativo recente (1946-2017)

Facciamo ora un salto in avanti nel tempo, al momento del passaggio da monarchia a repubblica: unica Nazione con due modi di concepire lo Stato.

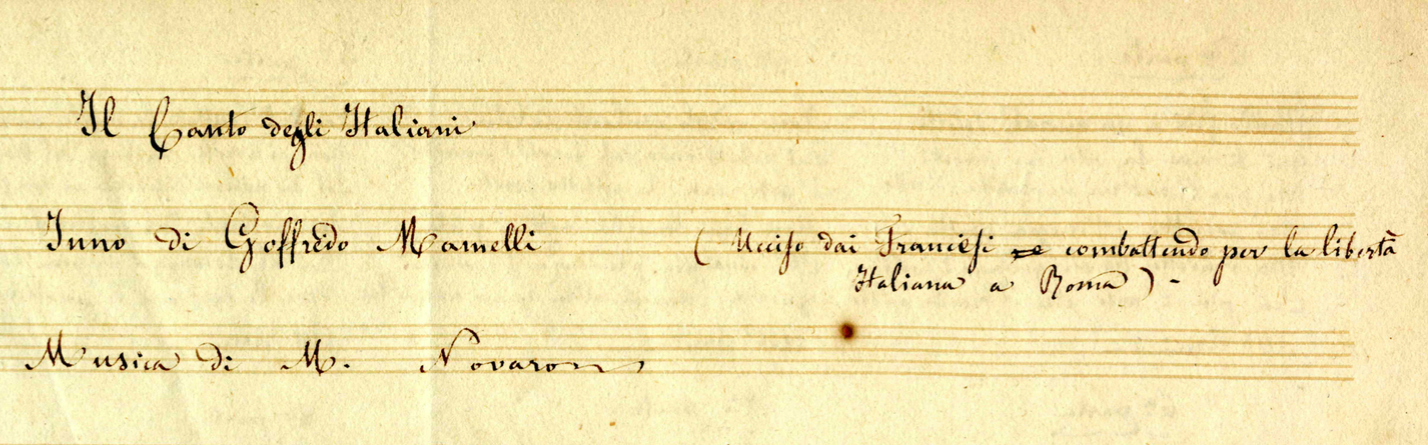

Pochi mesi dopo il plebiscito del 2 giugno 1946, Il Canto degli Italiani, testo risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, fu scelto come inno nazionale della neonata Repubblica Italiana durante il Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 1946, presieduto da Alcide De Gasperi. In quella circostanza il repubblicano Cipriano Facchinetti comunicò ufficialmente che sarebbe stato eseguito – quale inno provvisorio – durante il giuramento delle Forze armate del 4 novembre 1946.

Avviciniamoci ai nostri giorni.

Dopo due decreti legge (DL 30 aprile 2010, n. 64 e DL 22 febbraio 2011, n. 5), con i quali era stata ancora “provvisoriamente” individuata la data del 17 marzo come giornata delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, fu finalmente promulgata la legge 23 novembre 2012, n. 222, Norme sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole.

Oggi dunque, da meno di un decennio, si celebra la festa civica della “Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”[3].

Così prescrive la legge: «Sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea».

Potremmo dire: un cammino lento, con elementi di provvisorietà, ma inesorabile.

Tuttavia, dovette passare ancora un lustro prima che l’Italia potesse finalmente approvare un inno in maniera ufficiale. La notizia, per quanto possa apparire sorprendente, è recentissima. Infatti, con la legge 4 dicembre 2017, n. 181, è avvenuto il Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica, fortemente voluto dal Presidente Mattarella e sostenuto dal Governo Gentiloni[4].

A onor del vero, manca tuttora il regolamento attuativo sull’esecuzione del nostro inno, cioè il DPR previsto dal comma 2 dell’art. 1 della legge medesima. Tuttavia, se e quando avverrà, è auspicabile che, come vedremo tra poco, sia rispettoso e rigoroso della filologia testuale e musicale voluta da Goffredo Mameli e da Michele Novaro. Non abbiamo bisogno, in nessun campo, di improvvisati strimpellatori di musica, di arti e di mestieri.

3. Un passo indietro al 1847-1848

Il 1848 è anche l’anno in cui fu composta la stupenda Radetzky-Marsch, che ha per noi Italiani il solo torto di essere stata composta da Johann Strauss padre per celebrare l’entrata trionfale del feldmaresciallo Radetzky a Milano dopo la riconquista della città insorta.

Ricordiamolo quando battiamo le mani al ritmo della musica, non all’impresa militare. Anzi, le cronache raccontano che, per turlupinare gli Italiani, le truppe austriache suonarono a mo’ di marcetta proprio l’inno di Mameli al loro ingresso a Milano e, l’anno successivo, in Alessandria.

4. Il successo dell’inno di Goffredo Mameli e di Michele Novaro

Come più volte ha ricordato Michele D’Andrea, gli inni nazionali servono da aggregante per i popoli[5].

Non solo. Essi servono anche da collante istituzionale, da demolitore di barriere geografiche e ideologiche. Qui saltano i canoni della musica dotta e si passa alla concretezza della nota che possa essere cantata dal quisque de populo, da un pinco pallino qualunque ma unito nel nome di una Nazione. Ecco perché si parla al cuore della gente in maniera che tutti possano capire: è il richiamo ben noto di S. Agostino alla semplicità della lingua[6].

4.1 I risvolti poetici e musicali dell’inno

La poesia uscita dall’animo di Mameli rappresenta il richiamo di una voce fiera, quasi impetuosa, destinata nella volontà di chi pronunciava quelle parole a scuotere gli Italiani, in quel tempo divisi e calpestati dalle dominazioni straniere.

L’urlo del patriota, fiero come il cuore del Risorgimento, annuncia il risveglio della patria e chiama tutti, in modo indistinto di religione, idea, ideologia: fratelli, anche di genere. Non è, tuttavia, un inno alla fratellanza, ma una vera e propria chiamata alle armi di un popolo che deve riscoprire e valorizzare la propria identità.

La parola Italia è presente più volte. Soltanto nel primo verso, la ricorrenza è doppia, a rimarcare il senso del nome in ogni singola sillaba, in ogni singola nota dell’inno nazionale. Anzi il primo verso è suddiviso in due emistichi: il primo ha come explicit Italia, il secondo ha l’incipit Italia. E, non ultimo, ricordiamo che si trattò di un ripensamento di Mameli. Le prime parole vergate, infatti, furono Evviva l’Italia, quasi subito corrette in Fratelli d’Italia, che meglio si adattava, come una rima al mezzo di cucitura iterativa.

E, aggiungiamo, il successo merita di essere condiviso con la perizia tecnica della sceneggiatura musicale. Questa, come vedremo, è l’arma vincente che farà del testo di Mameli il nostro inno. Qui la musica è pari alla dimensione del lirismo, tanto che il nome di Novaro merita di essere ricordato.

Infatti, pur a distanza, Mameli a Genova e Novaro a Torino[7] – ma genovesi entrambi – tra i due esplose un’alchimia eccezionale di poesia in musica. Novaro era emigrato a Torino come maestro del coro del Teatro Regio e del Teatro dei Principi di Carignano, mentre Mameli attraversava l’Italia al fianco di Garibaldi e di Mazzini.

Ripercorriamo insieme questa storia.

5. Il racconto di Bersezio e dello stesso Novaro

Molto di quanto sappiamo è raccontato da Vittorio Bersezio (sì, lui, l’autore di Le miserie ‘d monsú Travet, 1863), in un volume di ricordi pubblicato postumo[8].

La storia narra che Mameli scrive la poesia a Genova e ne consegna i fogli a Ulisse Borzino, un pittore genovese di allora che raggiunge Torino sul finire dell’autunno del 1847. In uno dei tanti incontri patriottici al caffè Calosso, consegna a Michele Novaro il testo inviatogli da Mameli:

«To’, gli disse; te lo manda Goffredo. – Il Novaro apre il foglio, legge, si commuove. Gli chiedono tutti che cos’è; gli fan ressa d’attorno. – Una cosa stupenda! – esclama il maestro; e legge ad alta voce, e solleva ad entusiasmo tutto l’uditorio. – Io sentii – mi diceva il maestro nell’aprile del ‘75 avendogli io chiesto notizie dell’inno, per una commemorazione che dovevo tenere del Mameli – io sentii dentro di me qualche cosa di straordinario, che, non saprei definire adesso, con tutti i ventisette anni trascorsi. So che piansi, che ero agitato, e non potevo star fermo. Mi posi al cembalo coi versi di Goffredo sul leggio, e strimpellavo, assassinavo colle dita convulse quel povero strumento, sempre cogli occhi all’inno, mettendo giù frasi melodiche, l’una sull’altra, ma lungi le mille miglia dall’idea che potessero adattarsi a quelle parole. Mi alzai scontento di me; mi trattenni ancora un po’ di tempo in casa Valerio, ma sempre con quei versi davanti agli occhi della mente. Vidi che non c’era rimedio; presi congedo, e corsi a casa. Là, senza pure levarmi il cappello, mi buttai al pianoforte. Mi tornò alla mente il motivo strimpellato in casa Valerio: lo scrissi su d’un foglio di carta, il primo che venne alle mani: nella mia agitazione rovesciai la lucerna sul cembalo e per conseguenza anche sul povero foglio».

Non può rimanerci estranea l’espressione assassinavo colle dita convulse quel povero strumento. Il racconto, infatti, è struggente e, per capirlo, dobbiamo immergerci nell’Italia di allora, alla vigilia della Prima Guerra di Indipendenza: divisa, derisa e povera. Un paese di sciagurati che soltanto uomini come Cavour, Garibaldi, Mazzini e Verdi – e molti altri – avrebbero potuto pensare di rendere unito. Gli ideali risorgimentali, sui quali ancor oggi si fonda la nostra Nazione, non appartengono a nessuno, se non al popolo. Per queste ragioni è fondamentale un guizzo d’orgoglio, un moto dell’anima di noi Italiani vittime del pressapochismo con cui trattiamo la storia e il nostro inno.

Dunque, quando Michele Novaro riceve il biglietto mandatogli da Goffredo Mameli – che reca data 10 novembre 1847 – ha come un sussulto al cuore, un’emozione che gli riempie il petto di gioia che, chiudendo gli occhi, possiamo ancora provare.

Egli si agita, si dibatte, non si ferma, non si dà pace. Vuole rispondere con la musica a quelle parole così forti, semplici e geniali. Deve trovare il modo di ringraziare il proprio amico, genovese come lui, che gli donava il testo che sarebbe diventato un dono per l’Italia unita.

6. Riappropriamoci dell’inno nazionale: ci appartiene come identità culturale

Il Canto degli Italiani deve essere amato e difeso.

Già, ma difeso da chi? È forse lo straniero invasore che ci minaccia ancora?

No, siamo noi stessi, Italiani che, in alcune circostanze, lo maltrattiamo cantandolo e suonandolo in forme irrispettose delle prassi esecutive e ignorando la filologia musicale sottesa alla composizione di Novaro[9].

Come ricordano in ogni dove Michele D’Andrea e Fulvio Creux, l’inno nazionale è suonato male e cantato, se possibile, peggio. Lo bistrattiamo e pure ci gloriamo a stravolgerlo, finanche ai massimi livelli istituzionali e artistici. Con una metafora nemmeno troppo ardita, per il loro impegno di centinaia e centinaia di ore in concerti in tutta Italia a spiegare Il Canto degli Italiani, potremmo accostare Mameli a D’Andrea, poeta accorato del racconto dei versi e Creux a Novaro, interprete e trascrittore magistrale del compositore[10].

Ricordiamoci sempre che si tratta di parole e di note scritte col sangue di tanti giovani, uno dei quali, come vedremo, morirà proprio per difendere una nazione ancora inesistente come la conosciamo oggi, nel rispetto di quegli stessi ideali che declamava. Proprio lui, Goffredo Mameli.

Non più, dunque l’inno della patria, ma un inno alla patria che deve tornare a essere noto con il proprio titolo originale, come lo volle il poeta: Il Canto degli Italiani.

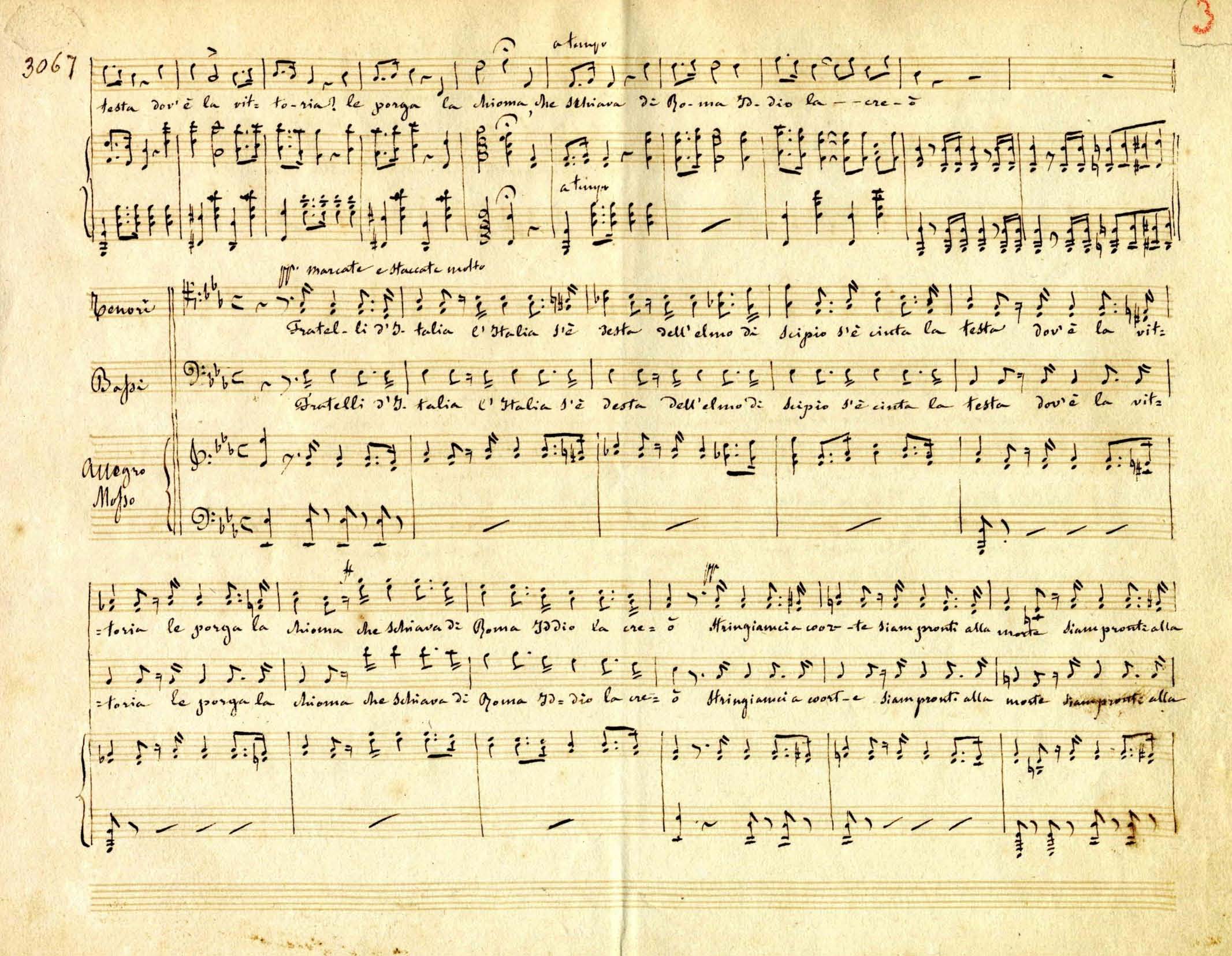

Non ultimo, dobbiamo rispettare l’altra metà del cielo del nostro inno, quella musicale. Michele Novaro, da artista, da interprete, da uomo di scena, introdusse elementi inscindibili e ineludibili, che nessuno può permettersi di espungere. Il nostro inno, prima della parte cantata, ha un’introduzione solenne, una serie di scene prodromiche all’annuncio, di cui fanno parte integrante.

Cultura significa prima di tutto identità, da comprendere e da studiare. Per favore, no, non chiamiamolo canzonetta, non chiamiamolo marcetta, o – come ho raccontato di recente ad alcuni studenti delle Scuole medie, ritmando – non dobbiam seguitar nel battere e levare le mani, come dei fracassoni al suono di grancassa che vieppiù non c’è.

7. Mameli e Novaro calpesti e derisi: servono invece sprezzatura e rigore

Appare ormai necessario uscire dal ritmo del complessino da sagra paesana e infilarsi nella solennità di una pagina tra le più toccanti della storia del nostro Paese.

Non si tratta della marcia trionfale in pompa magna della vittoria già accaduta descritta dalla Radetzky-Marsch di pochi mesi successiva, ma di una dimensione di tutt’altro spirito. Milioni di Italiani lacerati, calpestati e derisi in grado nel 1847 di ritrovare il senso dell’Italia come invocato da Dante secoli prima.

Qui, infatti, si invoca una vittoria, mentre la marcia austriaca la celebra come già avvenuta. La nostra, dunque, è una vera e propria chiamata alle armi, in cui il senso di unione e di ribellione di un popolo deve ergersi a una voce sola: l’Italia chiamò.

Il canto e l’esecuzione dell’inno, pertanto, devono assumere una dignità filologica, tanto testuale quanto musicale. Riprendiamoci l’inno come canto solenne dell’Italia unita e riappropriamoci dei valori del Risorgimento italiano, perché commettiamo errori – a volte davvero da cialtroni – nel canto e nell’esecuzione musicale.

Se oggi Mameli e Novaro potessero parlarci del loro inno, esattamente come inizia la seconda strofa, si sentirebbero calpesti, derisi. Dobbiamo andare verso una sprezzatura (con naturalezza, priva di sussiego) e un rigore filologico dell’inno nazionale, tesa a recuperare il senso profondo e risorgimentale di quel testo. Sì, perché noi Italiani siamo stati capaci – e lo siamo tuttora – di canzonarli con orrori, storture e storpiature clamorosi.

Vediamoli insieme.

7.1 Una cabaletta, non una marcetta. Eppure...

L’inno nazionale è una cosa seria. Popolare, come dev’essere un inno nazionale, ma seria, molto seria. È stato giustamente definito come cabaletta, cioè un finale d’atto, in cui, alla moda dell’opera e del melodramma del XIX secolo in cui dominava la scena Giuseppe Verdi, la forza interpretativa irrompe prima dell’uscita di scena. Di contro, Il Canto degli Italiani non è marcetta, né un’aria lenta, triste o epica.

Eppure, complici alcune esecuzioni con le percussioni accentuate e un ritmo cadenzato e inadeguato, lo cantiamo come se fossimo all’osteria o alla sagra paesana degli improvvisatori.

Ho visto le lacrime dei Veneziani sgorgare come scintille nel cantare la parte più delicata e intima del Viva San Marco! e anche rimbrottare chi avesse tentato un’accelerazione di un passo cadenzato che si svelava nella solennità. In buona sostanza, si può mangiare pan biscotto & sopressa o, venendo alla amatissima Trinacria, pani c’a meusa, ma dobbiamo cantare l’inno con la delicatezza e la modulazione armonica che gli autori gli hanno voluto imprimere, in piedi, signori![11]

Tutto urlato, senza “interpretarlo”, senza variare la voce nelle due parti fondamentali in cui è suddiviso, assume invece il significato di disprezzo, anche se inconsapevole. Per questo, dicevo, serve sprezzatura.

Eppure, Michele Novaro ci ha lasciato precise indicazioni nella partitura.

Eppure, il rispetto verso l’inno dovrebbe essere patrimonio della patria. Due parole (patria e patrimonio) che derivano dalla medesima radice linguistica. Continuiamo, invece, a eseguirlo a marcetta, con tanto di baccano infernale, dimenticando delle precise indicazioni di Michele Novaro, a modularne l’intensità: Allegro marziale, Vibrato, Allegro, Pianissimo, Crescendo fino al fine [non alla][12].

7.1.2 L’inno come identità

Popolare non significa sbracato, men che meno rozzo. La cultura è, infatti, prima di tutto identità. E allora dovremmo decidere se lasciare la nostra identità in mano all’improvvisazione e ricoprire di piattume il senso del nostro inno attraverso una marcetta di periferia, oppure ricostruire e riscoprire i segni della nostra gente attraverso la solennità delle parole, delle azioni, dei sentimenti che hanno mosso il Risorgimento italiano.

Sul punto cedo la parola a colui che, più di ogni altro, ha insistito tenacemente nella divulgazione filologica dell’inno, dimostrando grande capacità, dimensione storica e perfetto eloquio, Michele D’Andrea: «Non abbiamo bisogno di un nuovo inno, piuttosto di un inno nuovo nel carattere e nell’espressione: basterebbe suonarlo come l’immaginò il suo autore».

7.2 L’inno monco dell’introduzione: come un film senza sceneggiatura

L’introduzione musicale voluta da Michele Novaro prepara la chiamata alle armi. È, come rilevato da D’Andrea, una sceneggiatura in piena regola. Né qui va dimenticato che da un lato il compositore era figlio di uomini di scena e dall’altro che non era uno dei tanti dilettanti (medici, farmacisti, artigiani, avvocati, etc.) che musicarono gli inni per l’Italia unita. Era un professionista che conosceva il melodramma alla perfezione.

Novaro, inoltre, non è come Beethoven che non ha lasciato indicazioni sull’esecuzione della 5ª Sinfonia[13]. Lui, di contro, cura ogni dettaglio. Ogni legatura è un’emozione, un distillato di passioni che tende a trasmettere a un popolo oppresso dall’invasore.

E qui eleva a magia tutto quello che sa. Ripercorriamo le sue parole, come le racconta agli amici e patrioti alla “prima” esecuzione assoluta del nostro inno: siamo a Torino, nella stanza di Novaro, alla fine del 1847:

«Mi parve di essere in una gran pianura il cui confine si perdeva dietro l’estrema linea dell’orizzonte; a capo di essa, un rialzo, su cui un trono... una cattedra... sì, la cattedra di bronzo in San Pietro del Vaticano; e in essa solennemente assettato in solenni paludamenti Pio IX... Intorno e sotto a quel trono un innumerevole corteo di re, di principi, di guerrieri, di prelati, di magistrati: in faccia una immensa moltitudine che fittamente riempiva tutto quello spazio immenso, le popolazioni di tutta la penisola là convocate a una dieta universale delle genti italiche. Tutti avevano viso ed occhi intenti nel Pontefice, e un gran silenzio incombeva su quella folla immobile ed aspettante. Pio IX si alza, tende le braccia verso quella moltitudine, e con voce grave, solenne, lenta, annunzia ai popoli la buona novella: «Italia essersi desta, riprendere la gloriosa sua strada, doversi fare a lei schiava la vittoria!» Un sussurro si leva da quella folla: si guardano attoniti, s’interrogano, si ripetono a mezza voce, agitati, frementi, le parole del Pontefice.

«Se ne persuadono. Ma allora bisogna combattere e vincere; si combatta: «stringiamci in coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò». Se lo ripetono esaltandosi, l’entusiasmo li manda a un crescendo incalzante che si conchiude in un grido supremo, il quale è un giuramento e un grido di guerra. E il poeta mi perdonerà se, per mandare questo grido, ho aggiunto all’ultimo verso una sillaba: «l’Italia chiamò: Sì!».

Ecco perché è fondamentale suonare l’introduzione. Si inizia con simulato rullo di tamburi, seguito da squilli di trombe, come richiami all’adunata, che si diffondono nella pianura per sciogliersi in una carrellata e in una panoramica circolare sulla folla immensa ad ascoltare il discorso. Poi si entra in una soggettiva quando la macchina da presa stringe con vigore sul trono in primo piano e ci sono due battute di attesa prima di pronunciare il discorso.

Suonare l’inno, come lo ha eseguito in una circostanza il grande Riccardo Muti, purtroppo significa strappare il pathos del prologo e l’attesa del discorso che sta per essere pronunciato, su cui si basa la chiamata alle armi[14].

Insomma, l’inno non può essere suonato monco, perché manca la dichiarazione di contesto, quella straordinaria sceneggiatura scritta in musica da Novaro con tanta maestria e che è impossibile eludere, perché il passaggio dall’illusione alla delusione è breve.

7.3 Voci negli occhi su due ruoli e un’antifona, non monocorde, né monotona

Come abbiamo appena visto, Novaro, immaginando la scena in quella pianura, ci racconta di averlo musicato declinandolo su due voci. La prima impetuosa, quasi un proclama scandito da un precone. La seconda impressa con due modalità completamente differenti di porsi di fronte a una chiamata alle armi così possente.

Qui sta il guizzo geniale, perché il compositore introduce un secondo interprete – elemento assente negli altri inni nazionali – e fa parlare all’unisono il popolo. In un primo momento la voce è timorosa, sbigottita, sincopata, in un singulto dubbioso ed esterrefatto, poi fiera e decisa.

Orbene, come avviene il passaggio dalla prima alla seconda voce? Dopo il battito del cuore con il [Po-po-po] + [Po-po-po] + [Po-po-po-po-po-po-po] che a breve esamineremo, si ha l’inserzione quasi di un’antifona – quella del popolo – che assiste con stupore a quelle parole dirompenti. Per questo motivo, le ripete, quasi strozzandole in gola, in maniera incredula. Voci negli occhi – come dico agli studenti – significa lo strabuzzare della gente attonita che non crede alle proprie orecchie, mentre assiste a un evento straordinario.

Ecco, dunque, le ragioni per le quali ripetiamo la prima strofa. Ed ecco perché deve essere eseguita con un’intensità emotiva differente e in antitesi: la prima voce è impetuosa e qui Novaro scrive in partitura: Allegro marziale e, per la voce, Forte con molta energia.

La seconda, invece, è divisa in due segmenti agli antipodi. La prima inizia con un’indicazione chiarissima in partitura per la prassi esecutiva: Allegro marziale, ma per il popolo Pianissimo e molto concitato e per il pianoforte Pianissimo e staccato, fino alla prima ricorrenza di quel Stringiamci a coorte. La seconda sezione apre alla rivolta, alla presa di coscienza del popolo, alla rinascita della consapevolezza. Novaro scrive per l’iterazione del Stringiamci a coorte in maniera inequivocabile: Crescendo e accelerando fino al fine.

È solo a quel punto che il popolo – e noi che lo cantiamo – dobbiamo abbandonare la mestizia incredula ed esplodere in un canto dalla forza maestosa.

Fossimo in regia, potremmo suggerire di pronunciare le prime parole di ripetizione della strofa con un singhiozzato, incredulo e sincopato, mentre la seconda con esplosione di gioia, di tripudio a una sola voce!

Ecco perché dobbiamo interpretarlo come se il popolo a mano a mano si trasformasse in una voce consapevole, in cui il vigore patriottico cancella in un sol canto le paure e affronta con un Sì! l’invasore stringendo nella mano la bandiera italiana.

Dunque, cantare l’inno a una voce monocorde, senza variazioni, in una monotonia esecutiva (come purtroppo lo ha eseguito il grande Andrea Bocelli[15]), lo priva dell’essenza: un uomo chiama i propri fratelli perché L’Italia chiamò e il popolo dei fratelli risponde in un crescendo, fino quasi a esplodere nel Sì! conclusivo la propria convinzione all’idea risorgimentale di rivolta contro l’invasore.

Ripetiamolo ancora. L’inno deve essere cantato in due modi differenti: un uomo che chiama il popolo alle armi e il popolo che prima risponde incredulo, quasi impaurito, con le parole strozzate in gola dallo stupore. Poi lo sbigottimento si trasforma in una climax ascendente e la paura, il bisbiglio, il passaparola – di voci negli occhi, come ripeto agli studenti – si trasformano in un unico canto possente.

7.3.1 Il ruolo di Papa Pio IX

Prima si è detto di festa civica e non civile. Quest’ultimo aggettivo, infatti, serve anche a differenziare le cerimonie civili da quelle militari o religiose.

A mio sommesso avviso, civico significa appartenente a tutti i cittadini, quindi, anche ai militari e ai religiosi. Il 17 marzo, dunque, appartiene a tutti, come l’inno.

E questa licenza assume maggior significato quando scopriamo che la figura che intona “Fratelli d’Italia” è Pio IX. Non è certo un caso la celebre raffigurazione del Papa a braccia aperte verso la gente che inneggia all’amnistia concessa il 16 luglio 1846, con una chiara connotazione civica e, dunque, politica a un solo mese dalla propria elezione. Il ruolo dei pontefici, infatti, è sempre stato anche politico, nel senso più nobile del termine e, nel caso in commento, per un Papa (16 giugno 1846 – 7 febbraio 1878) che vivrà tutto il periodo cruciale del nostro Paese, dalla Prima guerra di indipendenza all’Italia unita.

Così come non è un caso che Mameli si sia battuto come un leone a Roma e lì sia morto, né il fatto che Roma dovrà attendere la breccia di Porta Pia per poter essere annessa al Regno d’Italia quasi un decennio dopo (20 settembre – 2 ottobre 1870).

7.4 Da monco a strozzato: due battute di attesa e non una!

Esiste uno scempio, una strozzatura, un furto vero e proprio, che consiste in un’elisione del pathos. Spesso avviene addirittura inconsapevolmente provocato da una lettura disattenta di due battute.

Quando Novaro ricevette il testo mandatogli da Mameli ebbe come un sussulto. È in quel preciso istante che inizia a immaginare l’incedere di una persona che sale sul podio e chiama gli italiani alle armi, dopo un respiro, che musicalmente dura, appunto, due battute: non si può elidere!

Nell’esecuzione frettolosa di alcune bande e addirittura in alcune trascrizioni improvvide, infatti, spesso viene elisa una delle due battute di introduzione al discorso del patriota che, nell’intento di Novaro, avrebbe dovuto segnalare una sospensione teatrale prima di animare la folla dapprima incredula, poi persuasa e concitata.

Dunque, dopo i tamburi e le trombe che chiamano il popolo italiano come a un’adunata, Novaro volle introdurre due battute a significare l’attesa, il momento topico prima dell’annuncio, il prendere il fiato che un oratore deve introdurre prima di parlare ad alta voce per catturare l’attenzione degli astanti.

Le due battute significano emozione dell’attesa di un discorso solenne e non possono essere troncate dall’insipienza esecutiva, perché giungono dopo una notazione in partitura che dovrebbe far desistere gli smandrappati esecutori: vibrato. Infatti, quel vibrato, tipico degli archi e degli ottoni, introduce una forza espressiva e non quel gné-gné a cui purtroppo non possiamo abituarci.

Manca, quindi, quella pausa, poiché un’esecuzione improvvida ne riduce l’intensità emotiva fino a un divenire claudicante, strozzato in gola quando, di contro, quell’attesa rende ancor più solenne la chiamata alle armi e l’invito all’unità patriottica.

Le due battute di pausa previste da Novaro sono un tocco delicato che colpisce al cuore di un’Italia dilaniata, che ha bisogno di cuciture, non di cesure, che ha bisogno di fusione e non di tmesi, che ha bisogno di un legame e non di uno iato. Non si tratta di un’iterazione banale, ma di un’attesa prima della declamazione.

Ecco come le descrive saggiamente Benedetti:

«In merito alle battute 12 e 13 dobbiamo constatare che in numerose trascrizioni e orchestrazioni odierne le due battute si riducono ad una sola: perché? Può sembrare superfluo ripetere la battuta 12 solo se le due battute hanno lo stesso carattere, ma se, seguendo l’indicazione di vibrato della battuta 9, l’andamento si è dilatato e gradualmente ricomposto, la battuta 12 è la battuta di assestamento dell’implicito a tempo che necessita di una seconda battuta per stabilizzarsi e consentire l’attacco in levare del tema su un ritmo regolare e su una intensità moderata che conceda spazio sonoro all’ingresso del canto»[16].

Siamo noi a renderlo spezzato e claudicante attraverso la sciatteria con la quale riduciamo l’attesa introdotta sapientemente dalla sceneggiatura musicale di Michele Novaro.

7.5 Stringiamci a coorte e non stringiamoci a corte

Spesso non cantiamo correttamente uno dei versi più difficili. Non è, come ha detto qualcuno, che Mameli abbia smarrito la “o” di “stringiamoci” per aggiungerla alla parola “corte” e farla diventare “coorte”. Anche perché, cantare stringiamoci a corte, significa non tanto eludere il senso dell’inno, quanto piuttosto cambiarne il significato politico e marziale.

Dopo il riferimento all’elmo di Scipio, intriso dello studio dei classici, Mameli introdusse coerentemente un altro riferimento alla battaglia dei Romani: la coorte, come parte della legione. Il significato è, dunque, è «serriamoci in armi» e non “traslochiamo in una reggia più stretta”, come è stato scritto in tono giustamente canzonatorio[17].

7.6 [Po-po-po] + [Po-po-po] + [Po-po-po-po-po-po-po]

Siamo un popolo che banalizza uno degli aspetti musicali più intensi della partitura di Novaro, che invece ebbe un’altra felice intuizione innovativa.

Dopo il discorso di apertura, è segnata una pausa di riflessione, di interiorizzazione di quelle parole che diventano qualcosa che colpisce il cuore in pieno petto di chi l’ha appena ascoltata. Anzi, lo devasta d’amore patriottico, che sgorga dopo l’incredulità iniziale.

Egli, infatti, in quelle note racchiude l’intento di simulare l’interiorizzazione negli animi della gente accorsa da ogni dove. Rappresentano il suono che sfiora il battito del cuore, che invade la pianura che, prima pian piano e poi in un crescendo fortissimo fino al fine, acquisisce consapevolezza della chiamata alle armi.

Invece noi, all’italiotica maniera, siamo stati abituati a canzonare quella parte, goffamente. Addirittura troviamo alcune esecuzioni maldestre, in cui si canta in maniera rozza parole inesistenti come quell’orribile cantato [Po-po-po] + [Po-po-po] + [Po-po-po-po-po-po-po] che Mameli non scrisse mai.

Trattandosi di monosillabi in sequenza ritmica, essi non necessitano nemmeno dell’accentuazione (non accentazione).

Qui mi costituisco nel confiteor: l’ho fatto anch’io, almeno fino al 1975, prima di conoscere alle Scuole medie, il prof. Iamiceli. Era un docente di Storia e di Educazione civica che ci fece vedere le giubbe rosse garibaldine intrise di sangue. Ci commosse quando in tono severo ci disse: «Vedete, ragazzi, il nostro inno è scritto con quel sangue come inchiostro. Quando cantate quel [Po-po-po] + [Po-po-po] + [Po-po-po-po-po-po-po] – ammonì tutti – pensate a quel sangue e a chi lo scrisse. Mameli morì a causa delle ferite in battaglia». Non l’ho fatto più.

Quindi, la prossima volta che sentiremo quel battere, dovremo ascoltarlo in silenzio, fare entrare quel suono nel petto e restare pronti a cantare la seconda parte con le espressioni immaginate da Novaro, che egli stesso introduce nella partitura: prima pianissimo, marcate e staccate molto, poi dal “stringiamci a coorte” crescendo e accelerando fino al fine.

È una musicalità assai raffinata: egli vuole i colpi nel petto che preludono al sussulto impaurito, il singhiozzare incredulo mentre già si trasforma in azione esplosiva in quel secondo e possente Stringiamci a coorte che inizia nella partitura con – ripetiamolo – un’indicazione ineludibile: Crescendo e accelerando fino al fine.

8. Quel Sì! finale che Mameli non scrisse

Come abbiamo visto, dal racconto seriore di Bersezio sappiamo come Novaro esplicitò la propria idea di sceneggiatura dell’inno: «Se lo ripetono esaltandosi, l’entusiasmo li manda a un crescendo incalzante che si conchiude in un grido supremo, il quale è un giuramento e un grido di guerra. E il poeta mi perdonerà se, per mandare questo grido, ho aggiunto all’ultimo verso una sillaba: «l’Italia chiamò: Sì!».

Mi perdonerà il poeta, disse. Non perdono, ma ammirazione per quell’intuizione geniale racchiusa in una sillaba, parlata non cantata, che il compositore introdusse come licenza testuale.

Poi Bersezio prosegue:

«Sedette al piano. La sua voce, che pel teatro era poca, per quella camera riusciva piena e sonora; e l’interno affetto e il sentimento onde era stato ispirato, davano al suo canto una efficacia di espressione che nulla più. Quando ebbe gettato quell’ultimo grido, quel sì finale che ha tanta forza e fierezza, scoppiò un vero entusiasmo; tutti ci si strinse intorno al maestro, lo si abbracciò, si baciò, si plaudì, si gridò, si pianse. Si proclamò, ed era vero, che l’Italia aveva il suo canto».

Non esiste una persona degna di tal nome che non sappia commuoversi nell’ascoltare quel racconto. Per farlo noi oggi dobbiamo chiudere gli occhi e tornare alla fine del 1847, quando tutta l’Italia freme prima della rivolta, prima della Primavera dei popoli. Qui Novaro si permette una licenza poetica, non musicale, perché quel sì lo desidera parlato, non cantato. È, come vedremo, un Sì! unificatore, la sillaba inequivocabile dell’Italia unita urlata all’unisono, uno sfogo patriottico, un moto che proviene dall’anima. Tranciare quel Sì!, come ha fatto di recente la meravigliosa voce di Vittorio Grigolo, significa limitarne l’essenza travolgente[18].

Ecco quanto scrive ancora Benedetti sul punto:

«Sulla modalità di esecuzione di quest’ultimo Sì abbiamo nuovamente un’importante informazione dalla figlia di Novaro per il tramite di Domenico Alaleona che così descrive la sillaba nella partitura fornitagli da Giuseppina Novaro: “Sulla apostrofe finale “Sì”, segnata senza altezza di suono, si trova la indicazione: parlato, a viva voce”. Quindi il Sì finale «parlato» anziché cantato assume il carattere di un forte accento ritmico percussivo che conclude il crescendo e accelerando finale troncandolo con la massima brevità. Rispetto alla descritta assenza dell’«altezza di suono», abbiamo ritenuto invece di mantenerla sia perché anche il «parlato» necessita comunque di un’altezza di riferimento, sia perché negli autografi dell’autore è sempre annotato il Mi bemolle alla sillaba Sì. L’indicazione «parlato, a viva voce» deve assolutamente essere rispettata per l’autorevolezza della fonte e come altre indicazioni esplicite e implicite che abbiamo messo in evidenza in tutta l’analisi interpretativa della partitura, è uno dei molti elementi costitutivi della prassi esecutiva novariana di cui l’esecutore deve essere edotto e partecipe nella sua interpretazione dell’inno per poterlo restituire al pubblico al meglio delle sue potenzialità musicali ed espressive»[19].

Un finale d’atto bellissimo, come cabaletta, non ha bisogno di ulteriori parole a commento.

9. Due sconosciuti che fecero dimenticare l’inno di Verdi

Il 1848 sia aprì con l’Italia ormai immersa nelle fiamme della rivolta, ma è anche l’anno di composizione di un’altra candidatura a inno nazionale, Suona la tromba. Musicato da Giuseppe Verdi, in quel tempo a Parigi, su poesia dello stesso Goffredo Mameli (sì, proprio lui, quasi in competizione con sé), venne commissionato da uno dei padri del Risorgimento, Giuseppe Mazzini e, come se non bastasse, fu sostenuto da Giuseppe Garibaldi, di cui Mameli respirò la voce e le azioni.

Verdi era, all’epoca una figura straordinariamente amata fino a essere, ancora da vivente, un simbolo nazionale. Anzi, a Venezia e a Milano comparivano spesso sui muri, dipinte o tracciate, le scritte inneggianti a lui: VIVA VERDI. In realtà, il genio patriottico giocava sull’acronimo: non già Giuseppe, ma VIVA V.E.R.D.I., cioè V.ittorio E.manuele R.e d’I.talia.

Torniamo all’inno smarrito nella memoria. Fu un insuccesso: eseguito poche volte, tanto da essere presto dimenticato dallo stesso Verdi. O, meglio, nel cuore del popolo italiano era già entrato il componimento poetico di Mameli, Il Canto degli Italiani, scritto l’anno precedente. Quindi, Goffredo è autore dei testi di due inni: un fiasco solenne e l’inno nazionale.

Abbiamo anche una controprova eccellente. Quando nel 1862 lo stesso Giuseppe Verdi fu invitato a scrivere un’opera inedita per l’Esposizione universale di Londra, compose, su versi di Arrigo Boito, l’Inno delle Nazioni inserendo nella sua partitura i temi della Marsigliese, dell’Internazionale, del God save the King/Queen e de Il Canto degli Italiani[20].

Per noi oggi questo è un fatto assolutamente normale, ma all’epoca la pagina di Mameli e di Novaro non era, come già ricordato, l’inno italiano, casomai Verdi avrebbe dovuto utilizzare l’inno di casa Savoia.

Perché Verdi scelse di mandare alla ribalta internazionale Il Canto degli Italiani? Semplicemente perché già allora questa pagina, “intensa, popolare e facile”, era percepita come il simbolo autentico della nostra italianità e della nostra ritrovata libertà. Infatti, quando venne eseguita in anteprima il 24 maggio 1862 presso la Royal Opera House di Londra fu considerata come musica nazionale rappresentativa al pari degli altri inni. Verdi, quindi, presentò una cantata profana, un pot-pourri di alcuni inni nazionali, trasfusi in qualche punto in un’unica melodia unificatrice. Ebbene, tanto era popolare già allora Il Canto degli Italiani, che il Maestro non presentò il suo Suona la tromba, ma proprio l’inno di Mameli e di Novaro.

Abbiamo scritto di Garibaldi. Il suo ricordo di Mameli è affettuoso, vivido e toccante, tanto che vale la pena riassaporare le parole dell’eroe dei due mondi: «Mameli Goffredo era mio aiutante di campo; più, amico mio. Il mio cuore è ben indurito dalle vicende della procellosa mia vita: ma la memoria di Mameli, la sua perdita, mi hanno straziato, e mi straziano, pensando alle glorie perdute dell’infelice mio paese»[21].

10. Il sangue come inchiostro: Mameli è morto a 22 anni

È facile dire poesia. Ed è ancora più facile respirare la retorica delle parole del Risorgimento soffermandosi su qualche sillaba aulica.

Siam pronti alla morte non fu una battuta poetica, giusto per accentuare l’afflato, giusto per blandire lo spirito. Quel verso rappresenta una dichiarazione d’amore struggente, una realtà preannunciata, una profezia accaduta. Goffredo Mameli, il 6 luglio 1849 – a soli 22 anni – morì, dopo essere stato ferito in battaglia e aver subito l’amputazione della gamba.

Orbene, immaginiamo per un momento un ragazzotto di vent’anni, che ha la sorte di dialogare, in presenza e a distanza, con una incredibile serie di personaggi che hanno reso grande l’Italia unita e che troviamo nei libri di storia: Cavour, Garibaldi, Mazzini, Verdi, solo per citarne alcuni e che si trova al fronte senza una gamba e in condizioni critiche.

Dietro alla questione patriottica, alla dimensione risorgimentale dell’Italia, c’è sempre il rischio della retorica. Tuttavia, Mameli non fu un impostore, non fu un contrabbandiere di sentimenti patriottici.

Tutt’altro. Egli morì in ragione e nel rispetto degli ideali che trasformò in poesia: un ragazzotto quasi ventenne che scrive il testo destinato a diventare patrimonio universale di tutti gli italiani. Il suo pensiero – come l’anima e le azioni – era autentico. Pronto a morire per la patria lo era davvero. Fu colpito in battaglia a una gamba e, nonostante un’agonia che lo porterà alla morte, non smarrirà mai l’amore per l’Italia.

In una lettera scritta alla madre il 12 giugno 1849, una manciata di giorni prima di spirare, scriveva parole che ancor oggi non possono che commuovere. L’amputazione della gamba per evitare la cancrena è ormai imminente, ma Goffredo tende a trasfondere speranza nei propri cari, non senza una battuta sardonica su di sé:

«La ferita s’è fatta seria, si trattava nientemeno che di tagliarmi la coscia. Fortunatamente non se ne fece niente e ora vado migliorando giornalmente; non si parla più di taglio, ciò che veramente mi va molto a genio. Un galantuomo fa la sua figura anche con una gamba, ma con due è meglio – forse è un pregiudizio mio. Io fui ferito da un bersagliere mentre operavo una carica alla bajonetta. I nostri si battono come leoni. Abbraccia papà, digli che è meglio che non abbia a che fare col governo. Amami»[22].

In un tributo che gli dedica Novaro sugli originali della partitura si trova scritto: «Il Canto degli Italiani. Inno di Goffredo Mameli, musica di M. Novaro» con a fianco del nome di Goffredo: «Ucciso dai Francesi combattendo per la libertà Italiana a Roma».

Anzi, a volte sembrano proiettate verso un ignoto angolo dello spirito messo in moto da parole auliche proiettate sul foglio. Per Mameli, dunque, la paura della morte, il dissidio interiore, si dissipano in un secondo. Nella poesia risorgimentale ciò che animava il sentimento poetico-patriottico era, in realtà, la totale dedizione ai propri ideali di difesa della patria. Quei sentimenti animarono anche la poesia di Goffredo Mameli.

11. Quel Sì! che ci unisce nel tempo e nello spazio, da Dante a Novaro

La poesia di Mameli consegnata a Novaro terminava con “l’Italia chiamò”, come abbiamo appreso dal racconto di Bersezio, quel Sì! venne aggiunto da Michele Novaro: parlato, non cantato, orgogliosamente gridato, come vincolo unificatore e possente nel tempo e nello spazio, univoco dell’italianità. Per comprenderlo appieno, è necessario fare un salto indietro nel tempo di qualche secolo e collocarsi intorno al 1300, perché si tratta di Sì! lungo più di mezzo millennio (1300-1867).

Perché in modo univoco?

Nel Canto di Ugolino, in esordio dell’invettiva contro Pisa, Dante inizia a parlare dell’Italia come del bel paese là dove ‘l sì suona (Divina Commedia, Inferno, XXXIII, 80). Infatti, nella lingua italiana del Trecento, che si va costruendo con fatica grazie a Dante e a Petrarca, l’Italia ha l’avverbio affermativo che la distingue dalla lingua d’oïl (centro-nord della Francia) e dalla lingua d’oc (in Provenza): oïl e oc significano entrambi sì, ma quest’ultimo si pronuncia solo in Italia e ne assume, pertanto, un tratto distintivo.

Ma c’è molto di più.

Abbiamo tantissime testimonianze del legame tra Dante e il Risorgimento e della tenacia con la quale, a distanza di secoli, il filo unificatore era di colore rosso sangue. Tralasciamole pure tutte, tranne due: la prima è l’ode Dante e l’Italia scritta proprio da Goffredo Mameli l’anno precedente al nostro inno, cioè nel 1846 e il tributo che fece nel 1850 Francesco Cogorno, in un quadro, oggi conservato al Museo del Risorgimento di Genova, con l’immagine di Dante che incorona poeta Mameli.

L’intreccio di date non è finito. Il 25 marzo, come abbiamo visto, è anche il giorno in cui la Sicilia insorge e proclama nel 1848 il Regno di Sicilia, dopo aver eletto come simbolo la bandiera tricolore con al centro la trinacria. Quella data si lega perfettamente, in una circolarità storico-istituzionale essenziale, al Dantedì[23], che si celebra in ricordo della morte del sommo poeta, avvenuta il 25 marzo 1321.

La letteratura italiana deve moltissimo alla Sicilia e a Dante. Ciò può sembrare un ideale passaggio di un continuum dal 17 al 25 marzo, a sublimare una quadratura del cerchio, legato da un filo rosso che ci unisce e che si chiama Italia[24].

12. Il testo di Mameli

Fratelli d’Italia

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Noi siamo[25] da secoli

Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,

Perché siam divisi.

Raccolgaci un’unica

Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l’ora suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,

l’Unione, e l’amore

Rivelano ai Popoli

Le vie del Signore;

Giuriamo far libero

Il suolo natìo:

Uniti per Dio

Chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn’uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,

I bimbi d’Italia

Si chiaman Balilla,

Il suon d’ogni squilla

I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l’Aquila d’Austria

Le penne ha perdute.

Il sangue d’Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò

13. La partitura di Novaro

Grazie alla cortesia del Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Torino.

14. Ringraziamenti

Dobbiamo ringraziare prima di tutto due città: Genova e Torino.

Ci sono persone che hanno riscoperto – da un punto di vista filologico, musicale e, non ultimo, emotivo – il nostro inno. Mi riferisco in primo luogo allo straordinario e documentatissimo modo di raccontare la storia di Michele D’Andrea, cui devo consigli e materiali, alla ricerca delle origini musicali di Fulvio Creux e all’opera di critica musicale di Maurizio Benedetti.

Un sentito ringraziamento anche agli amici e colleghi del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, al suo direttore, Francesco Pennarola e a Giuliana Maccaroni.

E, infine, ai colleghi che da più parti mi hanno sopportato con suggermenti, segnalazioni e consigli

Salvatore Alongi, Isabella Bechini, Simona Bertè, Giovanni Caniato, Michela Dal Borgo, Andrea Erboso, Lisa Falone, Laura Flora, Roberta Macaione, Alberto Paternò, Andrea Pelizza, Massimo Tartamella, Eurigio Tonetti.

Per vedere il video YouTube dell’Archivio di Stato di Venezia:

Per visualizzare il PDF del contributo clicca qui: link.

[1] La verbalizzazione come segretario fu curata dal senatore Giovanni Antonio Luigi Cibrario, ben noto agli archivisti italiani per la nomina a presidente della Commissione sul riordinamento degli archivi voluta dal Ministro dell’Interno Giovanni Aureliano Lanza con DM 15 marzo 1870.

[2] Grazie a Michela Dal Borgo e a Paola Benussi, l’Archivio di Stato di Venezia ha realizzato nel 2011 una mostra molto accurata: Libertà, indipendenza ed unità dalle rivoluzioni del ‘48 al plebiscito del ‘66. Documenti dell’Archivio di Stato di Venezia, Mostra documentaria (16 marzo – 16 aprile 2011. In quegli anni, inoltre, assistiamo anche a un fiorire di componimenti che si candidano come inni nazionali e anche a una diversa versione musicale per il nostro inno stesso. Fondamentale l’opera Inni di guerra e canti patriottici del popolo italiano, a cura di R. Caddeo, Milano, Casa editrice del Risorgimento, 1915. Sui canti patriottici rinvio anche a G. B. Bronzini e Luigi Dal Mestre, Una raccolta ottocentesca a stampa di canti patriottici popolari, «Lares», LII/3 (1986), pp. 425-464.

[3] Mi prendo una piccola licenza: preferisco dire civica, anziché civile, come vedremo infra.

[4] Umberto D’Ottavio, L’inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale, Torino, NEOS, 2018.

[5] Michele D’Andrea, L’inno. Storie, personaggi e curiosità intorno al Canto degli Italiani e alla musica del Risorgimento, Torino, Fondazione Vittorio Bersezio, 2017.

[6] S. Agostino, nelle Enarrationes in Psalmos ammoniva: «Melius est nos reprehendant grammatici quam non intelligant populi» (meglio che i grammatici ci rimproverino anziché la gente non capisca).

[7] Novaro, torinese di adozione professionale, dedicherà l’inno alla città sabauda con riconoscenza: «Alla mia cara amata Torino, riconoscente per l’accoglienza».

[8] V. Bersezio, I miei tempi, prefazione e note di Remo Formica, Torino, Formica, 1931, in particolare pp. 230-245. Ma qui merita la citazione un lavoro imprescindibile per la ricostruzione dell’Inno, realizzato da Anton Giulio Barrilli, professore di letteratura italiana all’Università degli Studi di Genova, della quale fu anche Magnifico Rettore (1903-1904), ma soprattutto come patriota e garibaldino al fronte. Di lui si ricordano il Tizio, Caio e Sempronio (1877), il Monsù Tomè (1885), ma per la nostra storia, la curatela della pubblicazione Scritti editi e inediti di G. Mameli, ordinati e pubblicati con proemio, note e appendici, a cura di A. G. Barrilli, Genova, Società ligure di storia patria, 1902.

[9] M. Caraci Vela, La filologia musicale. Istituzioni, storia, strumenti critici, LMI, 2005.

[10] Michele D’Andrea, fino al 2012 nei ruoli del Quirinale, è storico e araldista italiano, autore di numerose pubblicazioni, soprattutto sulla musica risorgimentale e sull’Inno nazionale (v. bibliografia infra). Fulvio Creux è maestro e compositore, è stato anche direttore della Banda dell’Esercito, della quale ha composto l’inno (4 maggio). Ha spesso realizzato con D’Andrea concerti e conferenze su Il Canto degli Italiani.

[11] Il riferimento alla sopressa e al pane con la milza è simmetrico al verso di Mameli con cui inizia la quarta strofa: Dall’Alpi a Sicilia. Mi piace immaginare questo racconto anche nella splendida plathea di Trieste, la più grande d’Europa prospicente il mare che, non a caso e dopo alcune denominazioni, dal 1918 ha assunto quella di Piazza Unità d’Italia.

[12] G. Tarquinio, Il Canto degli Italiani. Storia e discologia dell’Inno Nazionale Italiano (1901-2011) Con CD audio, L’Aquila, Kirke, 2015.

[13] G.V. Varon, Tecnica, stile e ideologia nella musica sinfonica in video: la quinta sinfonia di Beethoven, tesi di dottorato presentata all’Alma Mater Università di Bologna, 2013.

[14] Qui l’introduzione è mozzata: https://youtu.be/JrFzgd_P7DU#t=07m10s.

[15] https://www.youtube.com/watch?v=tV4QVsyRlgc

[16] Maurizio Benedetti, p. 36.

[17] Michele D’Andrea, p. 173.

[18] https://youtu.be/JrFzgd_P7DU#t=12m58s

La vicenda assomiglia ad altre questioni filologiche, come il do di petto alla cabaletta del tenore ne Il trovatore, che Verdi non scrisse, ma che tollerò.

[19] M. Benedetti, p. 46.

[20] Detto a margine: Il Canto degli Italiani ha anche il pregio, non secondario, di essere stato composto da gente del nostro popolo, a differenza di altri inni nazionali. Ad esempio La Marsigliese, uno dei più emozionanti al mondo, fu composta dall’italiano Giovan Battista Viotti, un vercellese, dunque ancora un piemontese, nel 1781 e poi plagiata.

[21] Riportato da Benedetti, p. 55: Goffredo Mameli, Scritti editi e inediti, ordinati e pubblicati con proemio, note e appendici, a cura di Anton Giulio Barrili, Genova, 1902, Società Ligure di Storia Patria, pp. 295-296.

[22] La riporta ancora Benedetti p. 60.

[23] Voluto dal ministro Dario Franceschini, titolare del dicastero dei beni e le attività culturali e del turismo, dal 1° marzo 2021 Ministero della cultura: https://www.beniculturali.it/danted%C3%AC.

[24] La letteratura italiana mosse i primi passi con i poeti siciliani e oggi possiamo affermare che gran parte della letteratura italiana del Novecento è siciliana: da Giuseppe Tomasi di Lampedusa (stupende, al proposito, le pagine sulla sprezzatura de Il Gattopardo), a Luigi Pirandello, da Leonardo Sciascia a Gesualdo Bufalino, Renato Guttuso, Lucio Piccolo, Vitaliano Brancati, Giovanni Verga, Elio Vittorini, per finire con Andrea Camilleri.

[25] Esiste anche una lectio difficilior, nota allo stesso Novaro che, nella partitura del 1847, scrive “fummo”, anche se nell’originale vergato da Mameli è attestato “siamo”.